-

Histoires de la nuit

Toujours au top de l’actualité littéraire, j’ai lu, pour la première fois, Laurent Mauvignier le mois dernier, soit bien avant qu’il ait le Goncourt, pensez-vous ! Je ne mange pas de ce pain-là, moi. Par ailleurs, c’était un autre livre que celui primé en 2025 : Histoires de la nuit. Et cette lecture, excellente au demeurant, n’a cessé de me renvoyer à mon amour des tiroirs.

-

Langue en furie

Ô pauvre fur si raisonnable qui ne s’exprime qu’avec mesure. Quand t’en libéreras-tu ?

-

Phédon 2.0

Considérer le beau comme une qualité éthérée conférée aux choses indépendamment de ce qu’elles ont de bon, de juste ou de vrai (je ne vous refais pas le Phédon, mais vous me voyez venir avec ma grosse philo je parie), c’est lui ôter tout son sens. Rien n’est beau tout seul, in abstracto. Le beau, ce n’est pas une qualité indépendante qui flotterait dans le ciel des idées comme la rougeur ou la circularité, ce n’est pas un prédicat qui pourrait exister sans sujet. C’est une relation entre une chose perçue et un sujet qui la perçoit. Un dessin brouillon et hésitant sans qualité technique particulière peut être magnifique tandis qu’une peinture photoréaliste sera parfaitement laide, terne, sans saveur, sans beauté, du moment que l’un a du sens et l’autre pas. C’est même fréquent, dans le cas du photoréalisme, parce que quand on copie tout, on ne fait aucun choix, on ne prend aucun angle hormis l’angle de vue, qu’on se garde même bien de déformer ou d’exagérer, bref : on n’ajoute rien au réel. On ne dit rien de lui, en particulier, on ne dit pas ce qu’il nous fait, ce qu’il bouge en nous, ce qui nous émeut.

-

La Métamorphose de l'interprétation

Dans La Métamorphose de Kafka, ce qui a transformé Samsa, c’est le travail. La métamorphose est la métaphore de l’aliénation. Samsa a été obligé d’abandonner sa vie intérieure, sa poésie, pour gagner sa vie. D’homme, il est devenu cancrelat.

-

La Végétarienne

Je sais si peu de choses de la Corée qu’en dresser la liste complète ne prendrait qu’une ligne ou deux, une ligne ou deux ridicules pour un pays dont une prodigieuse somme de culture, artistique, culinaire, cinématographique, politique, littéraire, est issue, évidemment. Dans cette liste figurerait Bong Joon-ho, quelque part entre Old Boy et le bibimpap, Bong Joon-ho dont le cinéma m’émeut beaucoup en grande partie parce que je ne le saisis pas entièrement. Il y a, dans ses films, d’énormes espaces souvent très beaux et pour moi entièrement vierges et ainsi source d’émerveillement.

-

La paix du cœur

L’âge ne m’apprend sans doute pas grand-chose, mais je crois avoir trouvé, au large, une perle de sagesse, peut-être la seule, la seule de cette valeur en tout cas. J’ai su faire la paix avec toutes ces autres vies que j’aurais pu avoir. Certaines sont magnifiques, fantastiques, meilleures que la mienne, qui sait ? Plus excitantes ou plus aventureuses. Plus sereines ou mieux remplies. Moins oisives, plus créatives, moins paresseuse, plus accomplies. J’en ai connu beaucoup dans ma folle jeunesse. En compagnie de tel ou telle. Des vies de musicien, des vies d’écrivain, des vies d’aventure, de passion, de voyage, de savoir, de rencontres. J’en croise encore de temps en temps.

-

Point de vue

Une des règles fondamentales de la narration, et par extension de la traduction évidemment, c’est, eh bien, le narrateur. Qui parle ? Cette question paraît simple mais elle est d’une complexité presque infinie, en réalité. Pendant longtemps, en roman, on a cru que le narrateur devait être incarné, nécessairement. C’était étrange parce que ce n’est pas le cas dans les autres récits, typiquement dans les récits mythologiques. Les récits mythologiques n’ont pas de narrateur. Les contes pas vraiment non plus. Plus exactement (vous me voyez peut-être venir), ils adoptent ce qu’on appelle une focalisation zéro : le récit sait tout, entend tout, voit tout, il sonde les reins et les cœurs, il décrit même ce que les protagonistes ne peuvent pas voir, etc., précise des pensées, souligne des émotions, tout. Il n’a pas de point de vue, façon de dire qu’il les a tous à la fois.

-

Cory Booker

Je n’ai pas écouté tout le discours de Cory Booker. Qui l’aurait pu ? Il a duré 25 heures, sans interruption. C’est le plus long discours de l’histoire américaine et il avait une très bonne raison d’être aussi long.

-

Classé X

Je viens de rapatrier tout un tas de textes, grands et petits, issus de mon compte Twitter aujourd’hui supprimé. Je n’y avais plus mis les pieds depuis un certain matin de novembre et je n’ai plus la moindre raison pas plus que l’intention d’y retourner. Je tenais simplement à le priver auparavant de la possibilité de faire traîner ses infâmes robots parmi mes vieux écrits, qui sont certes bien peu de choses, mais qui sont tout à fait miens et qui comptent bien le rester.

-

Jeu d'enfants

J’aimerais parler un peu de donj’, Donjons & Dragons, vous savez ? Ce jeu étrange et méconnu, récemment remis au goût du jour entre autres par Stranger Things, où l’on incarne des personnages archétypaux des récits de fantaisie héroïque qui partent à l’aventure en quête de gloire et de mondes à sauver. Par contre, après cette présentation très visiblement destinée à ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, je vais plutôt si vous le voulez bien m’adresser à ceux qui voient tout à fait : les rôlistes, qui connaissent déjà beaucoup ce jeu-là, au moins de nom. Pas tellement aux autres, qui m’en excuseront, je l’espère. Qu’ils gardent cette introduction en gage de ma bonne volonté, et pardon pour le reste.

-

יעל

J’aime qu’un nom vienne de la nuit des temps.

-

La preuve en image

-

Donj' — Le Monster Manual 2024

La forme

Le truc que tout le monde sait déjà : c’est vraiment très très beau. Chaque entrée a le droit à son illustration (sauf les animaux regroupés à la fin, qui en ont quand même, mais pas tous) et chaque illustration (sauf les animaux encore une fois) est en situation. Je le savais avant de les voir et je trouvais certes que c’était une bonne idée, probablement très coûteuse en argent, mais ils ont le budget, et en place, et là pour le coup je me disais que ça pourrait nuire. J’y reviendrai plus bas, mais la réponse est, en gros : non, c’est une excellente idée.

-

Ni ni

Face à une œuvre somptueuse que vous découvrez ou commentez en public, dites toujours à la cantonnade “Ah, quel dommage que je n’ai ni le temps ni le talent pour faire ça !” Ce sera rigoureusement vrai la plupart du temps et pourtant, magie des mots, ce que tout le monde comprendra, c’est que si seulement on vous accordait deux ou trois semaines tranquille ou quelque chose comme ça, un peu de temps pour vous, la chapelle Sixtine serait complètement à votre portée.

-

Boulons de culture

L’intelligence artificielle était sans doute un but trop élevé pour l’humanité. Il nous aura fait rêver, pourtant.

-

Longue Lamentation Mécanique

Les traducteurs et -trices travaillent avec DeepL depuis 2016. Ce sont en réalité les premiers usagers de l’outil LLM, ils le connaissent déjà très bien. En particulier, ils en connaissent les limites. Ils savent que, pour l’instant, l’IA n’a pas du tout révolutionné le travail de traduction, il l’aide tout au plus de temps en temps. Ils savent que l’output “brut” de l’IA est mauvais, plus mauvais qu’eux, et que le work flow “trad IA => post-édition” ne représente aucun gain de temps ni de qualité, seulement un transfert du bénéfice du traducteur au client, contre une perte de qualité. Donc pour l’instant le changement c’est des trads moins bonnes, des consommateurs moins bien servis, des entreprises plus riches et des traducteurs plus pauvres.

-

Lake Street Dive

Ça faisait longtemps que je n’avais pas parlé de musique, non ?

-

Pour le kif et pour l'oseille

לכיף ולכסף, אני גם כותב בעברית כדי הבלוג הזה הוא תלת-לשוני

-

This is America

My dear American friends,

-

La vie dans les plis

Par la fenêtre, je vois la rue, des maisons, des voitures, un réverbère et des fils électriques. C’est une façon de voir les choses. Il y en a beaucoup d’autres.

-

S

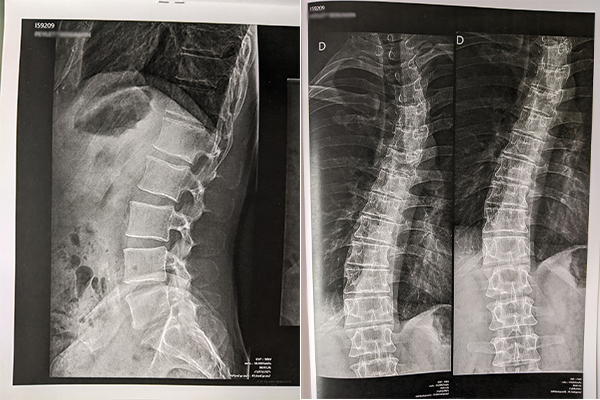

Je forme un S, doublement convexe, c’est la radio qui le dit.

-

Otherscape, same story

Il existe un jeu que j’adore, certains n’apprendront rien, c’est un jeu de rôle paru il y a six ou sept ans et qui s’appelle City of Mist. Je l’adore pour de nombreuses raisons sur lesquelles je ne m’étendrai pas, enfin pas toutes, pas ici, pas maintenant, je me suis bien trop étendu ailleurs au point probablement qu’on n’y voyait plus que moi. De toutes ces raisons j’extrais ici une seule : il joue sa propre musique. C’est un jeu grâce auquel de nouveaux territoires s’ouvrent, qui sans lui ne se seraient peut-être jamais ouverts. Je conviens que ce ne sont pas des territoires qui intéresseront tout le monde, mais cela peu importe, ils en intéresseront certains et c’est déjà très bien ; c’est même peut-être mieux, car qui voudra les explorer ceux-là spécifiquement dira quelque chose de lui-même et ainsi d’autres verront en lui un partenaire potentiel, quelqu’un qui partage certaines choses, certaines envies, ce que ne fera pas toujours un jeu plus neutre.

-

La fiction — 6

Une autre façon de voir que ce personnage du traître n’était pas vraiment un protagoniste, que personne ne vibrait pour lui en coulisses, personne n’était là prêt à le défendre et à se battre pour ses intérêts, c’est qu’il était évident dès le départ, dès le début de la scène, qu’il n’obtiendrait pas ce qu’il voulait.

-

L'Anomalie

Ces derniers jours, j’ai lu l’Anomalie de Hervé Le Tellier, que j’ai trouvé très sympathique. Un peu méta, mais très drôle et divertissant — c’est pourquoi je vous en parle.

-

La fiction — 5

Imaginez que vous êtes ce traître. Ce traître, c’est vous. C’est vous qui l’incarnez. Vous rentrez chez vous après une bonne journée de traîtrise, et là, chez vous : le grand méchant.

-

La fiction — 4

Mais peut-être que vous, vous ne connaissez pas du tout ? Je réexplique.

-

Le mieux le plus souvent

Pour être complètement sûr, le mieux le plus souvent, c’est d’être complètement con.

-

La fiction — 3

Mais je ne vais pas me précipiter tout de suite dans les fictions que produit le jeu de rôle, si vous le voulez bien, parce que je risquerais de ne plus intéresser que les rôlistes, alors que mon but est aussi de vous intéresser vous, vous les vous.

-

La fiction — 2

Le sujet d’ancrage, le squelette de ce livre, ce qui reliera les deux méthodes d’étude en un seul ouvrage, c’est la fiction exprimée, la fiction qu’on se raconte, la fiction dont tout le monde sait que c’est une fiction, la fiction avec laquelle nous sommes tous très familiers. Celle à laquelle on pense tout de suite, celle des romans, des films, du théâtre, de la bande-dessiné, de l’animation, du feuilleton radiophonique. Du jeu.

-

La fiction — 1

Un1 livre sur la fiction, le jeu de rôle et la fiction, le rôle de la fiction dans la vie, l’univers et le reste.

-

Il pourrait y avoir une note de bas de page pour tous les mots de ce livre, et une autre note de bas de page sur tous les mots de toutes les notes de bas de page de ce livre. Parce que tout cela est infiniment complexe, le flux du réel est infiniment complexe, notre façon individuelle de donner du sens à ce flux radicalement unique et notre façon collective de donner un sens à ce flux infiniment confuse. Tout est passionnant. Tout se creuse à l’infini. Tout. D’où le très grand intérêt de la fiction. Pour faire le tri. Pour choisir. La fiction, c’est la liberté absolue dans l’infinité des possibles, c’est donc l’art du choix radical. ↩

-

-

Riant avenir

Comme une impression tenace, ces derniers temps, que le verbe s’est vu ôter toute force. Le mot ne vaut plus rien. Personne ne l’entend plus. Et faute d’oreilles où déverser ses écrits, bien sûr, l’écrivain n’est plus que vain.

-

Donj' — Le DMG 2024

Introduction

Je pense pouvoir résumer ce qui risque d’être un très gros pavé de texte en une petite phrase sibylline : ce DMG est là pour démystifier le rôle du MJ, pour le faciliter vraiment, montrer que ce n’est pas si dur, par la théorie comme par l’exemple. Il reprend les meilleures idées du Xanathar, du Tasha et du Van Richten’s Guide, qu’il compile et valide, pour aboutir à une version de la 5E polie par les années. Et il y arrive vraiment très bien, en grande partie parce qu’il a une architecture limpide, imbriquée, accessible et très facile à comprendre. Il fonctionne comme ça :

- Le jeu de rôle en général (explications et conseils méta)

- Comment gérer une partie (concrètement, pour donj’)

- Comment créer un petit scénario (les principes de base, les accroches, les rencontres, des exemples)

- Comment créer toute une campagne (les segments de jeu, les différents styles de campagne, les principes de construction, un exemple : Greyhawk)

- L’univers de donj’ (sa cosmologie multiverselle, présentation de tous les plans)

-

Éternel retour

Cette fois-ci, c’est complètement volontaire. J’avais envie d’un environnement maîtrisé, isolé, tout à ma main, juste là, sur mon disque dur. Fini les bdd, les php, les javascripts et toutes ces horreurs que je copiais-collais sans comprendre. Ce que vous avez sous les yeux, ça vous plaît ? C’est moi qui l’ai fait. C’est sans doute moins joli, mais je m’en fiche pas mal. C’est plus robuste, plus pérenne, plus intime et plus familier.

-

Donj' — Le PHB 2024

Edito

Je vais commencer par là, parce que c’est à mon avis un des grands axes de travail (faute de devoir réinventer la CA), vu qu’ils comptaient rester compatibles (plus sur ce sujet dans un paragraphe suivant), et parce que c’est la première chose qu’on voit, dès qu’on ouvre le livre, aussi bien que la dernière qu’on remarque, après usage.

-

Souviens-toi, Jérusalem

Depuis la fantastique Zouleikha j’ai donc lu en alternance Jerusalem et Jérusalem. Le premier, celui de Simon Sebag Montefiore (l’auteur de la meilleure biographie de Staline, si le sujet vous botte), était parti avec moi dans ma caisse de livres, j’en avais lu le prologue d’un œil distrait, mais là je lui ai consacré peu ou prou les deux derniers jours pour lire tout ce qui concernait la période des débuts jusqu’à Jésus et un peu au-delà (les derniers Hérode, Titus, la chute du temple). Le prologue m’avait fait un peu peur, j’avais eu l’impression qu’il s’agissait plus de mise en scène de l’histoire que d’histoire proprement dite, et bien pas du tout : fichu bon livre, passionnant, sourcé, à jour, précis et pourtant haletant. Fantastique travail de synthèse historique (mes prefs). Il ne va pas rester sur ma table de nuit longtemps, celui-là.

-

Zouleikha ouvre les yeux

J’ai lu Zouleikha ouvre les yeux, de Gouzel Iakhina, une autrice tatare dont je n’avais jamais entendu parler. Et c’était fantastique, sur de très nombreux plans. (J’intercale une petite critique déjà rédigée ailleurs, que ceux qui l’ont déjà lue là-bas me pardonnent. Elle est légèrement modifiée, si ça peut vous donner envie de la relire.)

-

Catégorique

J’inaugure aujourd’hui l’apparition d’une nouvelle catégorie, “donjonneries”, en ces lieux jusqu’ici peu diserts sur cette question. Il s’agit d’y placer les récits, rédigés par mes soins, de fictions créées à plusieurs, autrement appelés “comptes rendus de partie de jeu de rôle”, si vous voulez. Je compte m’étaler beaucoup sur cette question dans un avenir proche, je l’ai déjà beaucoup fait à vrai dire, autre part en décousu, et dans mon coin de façon plus formelle, un très long texte auquel je tiens mais qui n’est pas encore tout à fait prêt à être lu. La fiction me fascine, en ce moment comme en beaucoup d’autres de ma vie. Par elle-même et par ses différents moyens de production, et il se trouve que le jeu de rôle est, parmi tous ces moyens, romans, films, divagations, ces méthodes pour faire naître une fiction, celle qui permet peut-être le mieux, à mon humble avis du moins, d’ouvrir des espaces de réflexion et de plaisir inédits.

-

L'Ego du homard

En février 2008, je suis rentré d’un voyage à New York avec de nombreux livres dans mes bagages. Parmi eux, un ouvrage de David Foster Wallace intitulé Consider the Lobster[1] que j’ai lu quelques mois plus tard, au cours de l’été, principalement en veillant sur les nuits de mon premier enfant. Cette lecture m’a marqué pour plusieurs raisons. C’est en réalité une compilation d’articles, de courts essais sur des thèmes très divers, qui adoptent une grande variété de formes et jouent beaucoup, en particulier, avec les notes de bas de page, tellement profuses que le livre emploie pour les organiser un système d’encadrés pourvus d’une flèches pointée vers le mot ou l’expression qu’il s’agit d’étendre, d’expliquer, de discuter. Le grand avantage de ce système pour David Foster Wallace est que cela lui permettait d’écrire des notes de notes, et même des notes de notes de notes, car son esprit devait fonctionner ainsi : il ouvrait un tiroir de sa pensée et à sa grande surprise dans ce tiroir s’en trouvait un autre, qui lui-même ouvrait sur un troisième tiroir, et ainsi à l’infini[2].

-

Le résidu

Quelques jours plus tard, voilà David Guiraud, David Dragons Célestes Guiraud, qui nous dit, dans un tweet du 11 juillet :

-

Baumgartner

J’ai lu Baumgartner, de Paul Auster, et je l’ai trouvé splendide. Sans doute en partie parce que je savais tenir entre les mains ce qui serait probablement son dernier livre (il y en a peut-être encore dans les tiroirs, mais pas sûr). J’ai beaucoup lu Auster depuis le début de ma vie adulte et même un peu avant, c’est ainsi une page qui se referme aussi pour moi, et figurez-vous que ce livre, et c’est un peu magique, parle justement de pages qui se tournent, de la vieillesse et des dernières choses, et puis comme d’habitude de ces choix minuscules qui font basculer la vie. C’est beau, c’est touchant, c’est bref et c’est puissant. Je ne sais pas ce qu’il évoquera pour ceux qui le liront comme ça en passant. Sans doute est-ce un peu court. Sans doute pas grand-chose. C’est poignant, c’est vif, c’est plein de souffle, c’est du grand art ai-je envie de dire, mais sa lecture m’a tellement touché par une quantité de voies qui n’y sont pas du tout ou en tout cas qui n’y seront pas du tout pour tout le monde, qui en réalité sont des échos, des retours, des résonances, que sans doute y ai-je mis beaucoup trop. C’est un livre très simple, le livre très simple qu’un grand auteur a mis toute une vie à écrire, parce qu’il faut avoir beaucoup vécu et beaucoup écrit pour savoir raconter une histoire aussi simplement, pour ouvrir autant de voies avec si peu de mots. C’est terrible parce qu’il pourrait s’agir de son livre le plus lumineux et les circonstances le rendent complètement tragique, infiniment triste et presque douloureux. Pour le moment.

-

Les dîners du grand rabbin

C’est bon, là ? On peut parler sans instrumentaliser des trucs ?

-

Je suis celui qui est

Exode 3.14 a très longtemps été traduit par un présent. On a, au départ, “Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν” dans la Septante, un présent, “Ego sum qui sum” dans la Vulgate, présent aussi, “Je suis celui qui est” dans la Bible de Jérusalem, “Je suis celui qui suis” dans Segond, “I am what I am” dans King James, mais tout de même “Je suis celui qui serai” dans la TOB, la traduction œcuménique, qui date de 1975. Pourquoi ce futur au deuxième verbe être ? Eh bien tout simplement parce que, en hébreu, ce sont deux futurs identiques à la suite, אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה, èhiè ashèr èhiè. Exode 3.14 devrait se traduire, littéralement, par “je serai qui je serai”. André Chouraqui en était tellement embêté que, dans sa traduction à lui, de 1974, dont l’objectif était de redécouvrir l’hébreu enfoui sous les traditions vernaculaires, il a carrément gardé l’hébreu, avant de poser cette traduction très littérale qui allait contre mille cinq cents ans de traduction :

-

Choulem

Mon grand-père était né en 1897 ou 1898, on ne sait pas trop, le certificat de naissance qu’on a date des années 1960 et indique les deux dates. Du côté de Lublin, en Pologne, mais c’était la Russie à l’époque. À l’école, on lui faisait porter des toasts « à la santé du tsarévitch », quand Raspoutine se penchait sur le berceau du petit Romanov hémophile. Je dis « à l’école » parce que c’est ce qu’on m’a raconté mais je ne suis pas sûr qu’il y soit allé. Il vivait en ville, ce n’est donc pas impossible, mais l’école dans un quartier juif d’une ville tsariste, je n’y crois pas trop, à vrai dire. Il ne roulait certainement pas sur l’or. Il a été tailleur toute sa vie.

-

Urgences Steinbeck

Durant mes quelques heures d’attente aux urgences vendredi, j’ai bon an mal an réussi à lire une petite centaine de pages de Grapes of Wrath, que j’avais tiré de la bibliothèque un peu au pif (enfin, “au pif”, on se comprend) en catastrophe pour avoir quelque chose à lire. Je l’avais lu en français il y a, pfiou, trente ans ? quelque chose comme ça. Mon dieu quel auteur. Quelle claque. Un chapitre entier absolument magnifique et passionnant, plein de tension et de beauté, sur une tortue qui traverse la route. Une nuit au clair de lune où on entend le moindre cri d’animal et on ressent le moindre mouvement de l’âme. Des personnages tous plus vrais que nature, tous à hauteur d’homme, tous lisiblement nés de la terre et pétris par la vie, tous pourvus de leur langage propre. (D’ailleurs, accrochez-vous pour l’anglais, pour le coup ; c’est très souvent phonétique et mon argot rural de l’Oklahoma n’était pas au niveau au début bizarrement, il a fallu s’habituer beaucoup.)

-

Retour en traduction

Parler de traduction, en parler en détail, avec minutie, je ne le fais qu’avec É., et c’est alors tout de suite très pointu puisque c’est son métier aussi, et même dans son cas sa formation universitaire. Dans le temps j’allais souvent sur un forum de traducteurs (surtout -trices), mais il a disparu quelques mois, et ses archives avec lui, et avec tout ça la plupart de ses intervenants, si bien que j’ai perdu l’habitude de m’y rendre. Et puis là encore, on parlait entre collègues, on ne faisait pas d’effort de pédagogie particulier. On justifiait nos choix entre professionnels.

-

Tribunal — Épilogue

Au balcon de son palais de Neuvaine, Édouain contemplait la foule amassée, compacte, venue de tout le pays rendre hommage à sainte Jeanne de Neuvaine, un an tout juste après son assassinat.

-

Tribunal — Session 13

Partie II — La dame de l’ombre

-

Tribunal — Session 13

Partie I — La Chimère en étendard

-

Tribunal — Session 12

Le silence des gerfauts

-

Tribunal — Session 11 bis

Partie II. Bientôt

-

Tribunal — Session 11

Partie I. La charge du pont

-

Tribunal — Session 10 bis

Partie II. Le porteur de torche

-

Tribunal — Session 10

Partie I. Le cercle du chevalier

-

Tribunal — Session 9

Partie II. La disparition

-

Tribunal — Session 9

Partie I. La langue du Serpent

-

De beaux restes

Il y a un malentendu chez les lecteurs, dont de nombreux pensent que l’objectif de la littérature est de créer des phrases belles alors qu’il s’agit avant tout de créer des phrases vraies.

-

Tribunal — Session 8

Au-dessus d’Éli, la masse sombre du vautour lui dissimulait les étoiles. L’animal démoniaque avait plongé sur elle et s’apprêtait à lui crever les yeux de son bec crochu d’où dégoulinait encore les entrailles du gobelin d’où il était né. Éli serra la branche du père Frêne. Dans sa tête défilaient les souvenirs des jours derniers.

-

Tribunal — Session 7 ter

Partie III. Père Frêne

-

Tribunal — Session 7 bis

Partie II. Les illusions

-

Tribunal — Session 7

Partie I. Le vol du corbeau

-

Tribunal — Session 6

Les nuages et les sombres présages s’étaient accumulés au-dessus de leur tête depuis qu’ils avaient laissé derrière eux le fort du Calciné. La Duchesse les avait prévenus, pourtant : de graves dangers les attendaient à Neuvaine. Mais ils n’avaient pas le choix. Tirée par Scarlet, Rossi piaffait, Robin sur son dos. Le violent orage qu’ils avaient essuyé avait réveillé la lande. Un éclair avait frappé le sol, juste devant eux, donnant naissance à une monstruosité végétale, une énorme masse d’humus et de bruyère animée par l’énergie des cieux d’une faim soudain dévorante. Jeanne avait évité de peu d’être engloutie. Ses jambes la portaient à peine. Elle avançait malgré tout.

-

Tribunal — Session 5

“Eh bien, mes mignons ! Vous n’êtes pas descendus jusqu’à nous, au péril de vos vies, pour une simple visite, n’est-ce pas ? Qu’attendez-vous de nous ?”

-

Tribunal — Session 4

Rossi avançait péniblement sur la lande au milieu des bruyères humides et des ajoncs griffus, ses sabots empesantis par une boue collante. Une odeur de tourbe flottait dans l’air, le jour déclinait déjà et Jeanne était moins que jamais certaine de mener ses amis dans la bonne direction. Le château Locabre, à deux jours de marche de Neuvaine, refusait obstinément d’apparaître à l’horizon. Était-elle allée trop loin, au point que le Tribunal ne guiderait plus ses pas ? Avait-elle déjà pénétré sur les terres du Roi Pénombre, dans l’En-dessous où régnaient l’ancien culte et le maudit Serpent ?

-

Tribunal — Session 3

Au fracas des armes succédaient les plaintes des mourants. Malgré leur défaite, les gobelins avaient prélevé un bien lourd tribut. Tout autour d’elle, des plaies, des membres, des corps entiers. Jeanne, le sang au joue, les tempes battantes, laissa tomber son arme. D’un coup de dent, elle déchira sa manche en une fine lanière puis s’agenouilla vers le premier blessé, juste sous ses yeux, dont elle pansa la cuisse lacérée avant de passer au suivant. Et quand le tissu vint à manquer, le Tribunal le suppléa et accorda à Jeanne la grâce de sauver un ultime agonisant dont la mort s’emparait déjà.

-

Tribunal — Session 2

Toute gluante du sang de la bête et le coeur étreint par le chagrin, Jeanne voulut s’occuper de son ami défunt séance tenante, mais sire Édouain la persuada de fouiller cette mine de fond en comble avant toute chose : le mal pouvait encore y roder. Convaincue, Jeanne se tourna d’abord vers les inscriptions inquiétantes sur les parois des galeries et de la salle qui servait d’antre au chien bicéphale. Un alphabet inconnu, inquiétant, tout en angles, qui ne lui dit rien qui vaille. Elle mémorisa du mieux qu’elle put la suite de symboles qui revenait le plus souvent, la traçant du doigt dans les airs. De son côté Édouain finit par identifier, dans le monceau de cadavres qui servait de garde-manger au monstre, le corps du premier d’entre eux, le seul qui n’était pas mort d’un coup de dents : un jeune mineur, égorgé. Un sacrifice humain. Une conjuration diabolique. Une bête venue d’ailleurs, de l’En dessous, peut-être même de la Plaie. Ils s’enfoncèrent plus profondément.

-

Tribunal — Session 1

Tout a commencé par une poignée de main, échangée entre Jeanne et le sénéchal de Neuvaine, par laquelle elle acceptait de déterminer ce qui se tramait à Hautenaut, petit village minier qui ne donnait plus de nouvelles malgré l’envoi d’une patrouille, bien évidemment jamais revenue. Sur place, des cadavres, frais et moins frais. Le village était livré aux chiens. Une première rencontre avec ces molosses agressifs faillit bien coûter la vie de Jeanne, mais le pavois d’Edouain et l’arc d’Ivellios ne les laissèrent pas faire. Peu à peu, ils progressèrent dans le village, constatant partout les mêmes scènes macabres, pour glaner çà et là quelques précisions : les chiens n’étaient pas que ceux du village, certains venaient d’ailleurs, et probablement de loin. Ils paraissaient soumis à une maladie étrange, peut-être pire que la rage, qui les rendaient avides de chair. Seuls les chiens étaient touchés : les autres bêtes avaient fini dévorées par la meute, et seul un petit chat avait survécu, malingre, dissimulé dans un grenier.

-

Tribunal — Session 0

Islayre souhaitait monter une campagne à l’ancienne par “soustraction pure”, sans rien changer au corpus de règle, seulement en réduisant ses possibilités : un seul non-humain dans l’équipe, et guerrier-voleur-magicien-clerc pour les classes et c’est tout. Il compte aussi, nous a-t-il dit, être un peu tatillon sur le matériel et le réalisme. Je prévoyais donc que les activités principales consisteraient à vêtir et ôter des armures, encorder des arcs et charger des mules. Je n’étais pas loin de la réalité (et c’était vraiment chouette). Il nous a autrement laissé le champ libre pour les persos, nous présentant en amont et en quelques lignes le monde dans lequel ils évolueraient. Un monde par soustraction, encore une fois. Un plan primaire aux lointains échos doubles, un monde d’En-bas. Un pays semblable à l’Europe féodale, où régnait autrefois un empire et son culte du serpent. L’empire s’est effondré laissant place à des baronnies émiettées, tandis qu’une religion nouvelle se propage depuis le royaume nain : le Tribunal, dieu tripartite. Seuls les clercs du Tribunal sont capables de miracle, ce qui nous donne un monothéisme de fait, en quelque sorte, et en pleine expansion. Voilà pour le monde.

-

La 5E en une page

Sur la pression populaire, je me vois contraint de rendre public ce secret artefact : la 5E en une page de Mike Shea (alias Sly Flourish), traduite en français.

-

Le grand détour

Dans mes lectures de vacances, outre Sur les falaises de marbre de Jünger que je n’ai pas lu pour la troisième année consécutive, Duras que j’ai retrouvée avec plaisir et intérêt dans le Vice-Consul malgré l’étrangeté et ce presque formalisme un peu inhabituel chez elle, Louatha qui m’a un peu déçu avec son 404 très en dessous des Sauvages, quelques bonnes idées toujours dans les thèmes qui lui sont chers mises à part, et Bataille qui m’a causé quelques fous rires en belle-famille avec son Histoire de l’œil aussi grossièrement provocateur, j’ai fait une très, très grosse découverte : Le Détour, de Luce d’Eramo, que je vous conseille aussi chaudement que possible. C’est d’une beauté farouche et d’une vérité crue, c’est de l’écriture sur soi comme on en fait trop peu, c’est un fragment d’histoire essentiel et un témoignage de première main, d’une honnêteté telle qu’elle se remet elle-même constamment en question et se demande quand, comment et pourquoi ses souvenirs lui reviennent, ses souvenirs de jeune fille de bonne famille fasciste de la République de Salo engagée volontaire dans un camp de travail en Allemagne en 44, puis déportée à Dachau dont elle parvient à s’enfuir, et je vous passe les mille détails passionnants. C’est d’une précision chirurgicale, d’une poésie désarmante de naturel et d’une lucidité, d’une limpidité de pensée si pures qu’on en ressort comme éclairé.

-

Là-haut sur la montagne

La claque de l’été aura été la lecture de Go Tell It on the Mountain de James Baldwin, que je rapporte ici pour le plaisir égoïste d’augmenter la pile de documentation de @Dithral (Benoît), du moins s’il n’a pas déjà dévoré toute son œuvre : c’est bien simple, on ne peut pas faire plus Harlem 1924.

-

Sérotonine

Sérotonine, donc.

-

My Absolute Darling

Nouveau concept : je vais live-touitter ma lecture. Attention, ç a va être haletant.

-

La Féminisation pour les Nuls

Salut les fragiles ! Suite à la recommandation de l’Académie, un petit fil #Féminisation pour vous. D’abord, le texte. Il est là.

-

Passe-passe originel

Dieu a créé le monde en 7 jours. Ok, mais ça durait combien de temps, un jour, quand le monde n’était pas encore créé ? Je flaire l’arnaque.

-

Lumineux

Idée d’un roman SF : en 3017, pour des raisons inconnues et mystérieuses, tout est pareil qu’aujourd’hui.

-

Tout ça pour ça

J’ai fini de lire Internet. La fin est décevante.

-

Évolution

L’homme est descendu du singe plus vite que prévu.

-

Gloire nationale

Prédestination : prénommée Lindsay, elle est devenue statisticienne.

-

Sur décision du Prince

Autant Prince je ne m’y attendais pas, autant le Royaume-Uni avait quand même sacrément mauvaise mine.

-

La carte et le territoire

Houellebecq est décidément un auteur important. Ce livre, comme l’indique son titre, est tout entier une expérience de point de vue, un roman cartographique, une façon de donner du sens au réel non par son contenu, qui n’est qu’un informe fouillis, absurde et violent, mais par son organisation (“la carte est plus importante que le territoire”). Ce n’est d’ailleurs pas vraiment un roman, et Houellebecq, le personnage Houellebecq, nous le dit clairement : il ne veut plus rendre compte du monde comme narration (mais comme juxtaposition, ajoute-t-il, ce qui est plus énigmatique). Bien sûr, on peut le décrire comme un roman, le raconter, ce que ne se prive pas de faire l’éditeur dans le texte de quatrième (sûrement aussi l’auteur ; j’imagine qu’il y a au moins fourré son nez), mais ce texte, qui se trompe déjà sur ce point, se trompe sur un autre. Il contient une erreur manifeste, un adjectif résolument faux : classique.

-

Simple, mais fallait le calculer

L’intelligence artificielle est un objectif bien trop ambitieux, et particulièrement idiot. En effet, le problème qu’elle est censée résoudre, savoir, élever la machine au rang de l’humain, admet une solution bien plus élégante, et très à notre portée : il s’agit de parvenir à la bêtise naturelle, qui rendra l’homme aussi idiot qu’une machine. Nous nous sommes collectivement lancés sur cette voie depuis de nombreuses années et les premiers résultats sont plus que probants.

-

Le buffet de l'oncle Jean

Un peu avant cinq heures, en novembre, quand le temps est au beau, humide mais beau, et clair, les vitres de l’immeuble qu’on voit de ma fenêtre au loin sur la colline de Bicêtre ont des reflets de bronze poli. De belles plaques de bronze, comme on n’en voit plus, et où en verrait-on ? L’époque n’est pas au beau matériau, l’époque est au plastique et au béton, au rationnel moulé qui permet de monter, à peu de frais, en peu de temps, l’équivalent de ce que nos ancêtres mettaient une vie et des fortunes à bâtir. Évidemment, c’est bien plus laid. Mais c’est ainsi. On ne voit plus de bronze.

-

La passerelle

De la passerelle du chaperon vert, au-dessus de l’A6, on voit l’église portugaise de Gentilly, un Sacré-Cœur. Elle veille de toute sa hauteur sur les automobilistes qui s’engouffrent, les uns dans le tunnel menant au périphérique intérieur et à la porte d’Orléans, les autres sur la bretelle s’élevant vers l’extérieur, la porte d’Italie. Les grands anges de bronze aux ailes déployées, depuis les années 30, ont versé sur son clocher de béton quatre coulées de larmes vert-de-gris. Cette église, c’est Paris, c’est Byzance, c’est Gotham City. Puis on se tourne et, dans l’autre sens, vers l’horizon, au-delà de ces milliers de voitures, c’est la Bretagne, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Lodève à la sortie du tunnel, en bas du défilé, qui laisse le Nord enfin derrière nous. Mais avant cela, il y a Villejuif, Gustave Roussy sur sa colline : le cancer qui nous guette, parce que la mort, elle, n’est jamais très loin. La passerelle du chaperon vert, au-dessus de l’A6, est émouvante comme seule sait l’être la laideur.

-

Flaubert et les voix

Flaubert[1] est un auteur exceptionnellement rapide. On saute une ligne ; une année a passé. C’est aussi le maître du propos rapporté, du style indirect. Il va jusqu’à maltraiter la chronologie des événements historiques pour donner l’occasion à ses personnages d’évoquer leurs thèses et de parler du monde tel qu’il va ; ils deviennent alors, non pas la voix de l’auteur, mais ses yeux : ce qu’il a vu, et ils parcourent ou forment le spectre des opinions d’alors, titres de journaux orientés à l’appui. L’auteur Flaubert est une panoptique.

-

Naissance de la tragédie

Samedi : quartier libre. Nous n’avions d’imposé que le trajet jusqu’à Catane, dont la visite ne m’inspirait trop rien. Aussi ne précipitâmes-nous pas les choses, et prîmes le temps tôt matin de visiter le théâtre gréco-romain de Taormine, conque fossile creusée dans la plus belle partie de la falaise, avec vue sur la mer, et Catane au loin dominée par La Montagne au blanc sommet, dont une brèche artiste creusée par le temps[1] dans l’enceinte du théâtre laisse entrevoir la silhouette où qu’on s’asseye. Magie des lieux, encore, toujours, tout juste tempérée par une affluence digne de la Villa di Casale.

-

Un peu plus près des étoiles

L’Etna, au somment duquel soufflait un vent terrible, mythologique. Nous aurions dû nous y attendre : le refuge est tout de même à 2000 mètres. Or, sous la promesse du soleil radieux qui nous empêcha presque de profiter de notre terrasse hors de prix au petit-déjeuner, nous nous étions consciencieusement sous-équipés. La balade fut plutôt courte, en conséquence, mais très impressionnante malgré tout. Les coulées de lave se lisent sur les flancs durant toute la montée, de manière parfaitement évidente : la pierre, noire et nue, y paraît labourée par la charrue des géants. On comprend mieux les hypothèse des Grecs : forge d’Héphaïstos, demeure de Typhon (et mon guide me rappelle que les cyclopes s’en servirent de promontoire pour bombarder Ulysse). Il faut au moins ça, en effet.

-

Villa romaine

La journée du jeudi, promise pour être très automobile, fut finalement plutôt réussie sur le plan touristique. La villa romana di Casale, d’abord, au sud de Provenzia Amerina, mérite en tout point la reconnaissance que le monde entier lui accorde (c’est l’endroit le plus visité de la Sicile, paraît-il). Une villa : c’est peu dire. Un palais romain, une demeure d’empereur (de l’un des membres d’une tétrarchie, si vous voulez être précis). Et cet homme régnait sur l’Occident depuis « le nombril de la Sicile ». On imagine sans mal le respect que les lieux imposaient alors, grâce à la présence de mosaïques sur chaque mètre carré de sol. Or, la belle en compte tout de même 3 500. On savait vivre à cette époque ! (Et, comme je m’étais déjà fait la réflexion face au Jove Olimpio : l’architecture monumentale a beaucoup perdu avec la disparition de l’esclavagisme.)

-

L'Atlantide

Le lendemain fut tout entier consacré à la vallée des temples, encore elle, à commencer par le temple des Dioscures, un angle mal remonté, puis le sanctuaire des divinités chtoniennes, ras et difficile à lire malgré son nom très prometteur, enfin, et surtout, surtout le temple de Zeus Olympien, dont l’ampleur des ruines parvient, par le truchement de cette merveille d’organe qui a eu le bon goût de se placer entre nos deux oreilles, à nous écraser de sa grandeur et resplendir encore quand plus une seule de ses pierres monumentales n’est dressée : les majestueux télamons sont tombés au sol depuis le matin des temps.

-

La concordance des temps

Petit détour sur la route d’Agrigente par Caltagirone et ses céramiques, son escalier surtout, la scalinata de Santia Lucia del Monte, improbable verticale brisée au milieu d’une petite ville paisible de province. Puis traversée de Gela en voiture, sorte de ville nouvelle inachevée, à demi construite, puis laissée à l’abandon, mélange de briques et de parpaings parfois habités. Et enfin, l’arrivée par la vallée des temples.

-

Au rang maltais

Le lendemain, sur la route, jusqu’à Raguse, d’une beauté surprenante et authentique. Un baroque habité, qui ne trouve un aspect carton pâte que sur son deuxième versant, Ragusa Ibla, plus franchement touristique. Ce qui a des avantages : on y trouve des commerces ouverts, et même des gens, entre midi et quatre heures. En Sicile, la sieste n’a rien d’un mythe et, après deux jours de recherches anthropologiques poussées, nous pouvons affirmer que les Siciliens sont, en gros, des Espagnols qui se couchent tôt. Le duomo San Giorgio, sur Ilba, est bien plus beau de loin que de près : depuis la colline de Ragusa, derrière un petit couvercle en céramique bleue appartenant à la mignonne Chiesa di Santa Maria dell’Itria, on aperçoit sa coupole écrasée par le plein volume d’un bâtiment monumental et pourtant non identifié à ce jour (par moi, j’entends), aux lointaines allures de palais florentin, et c’est assez émouvant. De près (et de face, puisque le duomo tourne le dos à Ragusa), on ne peut le voir qu’en contre-plongée (sa piazza, très pentue, descend rapidement) et cela nuit à ses proportions, qui en deviennent un peu vulgaires, vaguement phalliques.

-

Déplacement

Le premier jour d’un voyage est toujours surréaliste. Non pas que l’étrangeté nous prenne à la gorge, ou que nous suffoquions sous l’exotisme, mais à l’inverse et tout au contraire : Nous n’y sommes pas. Nous sommes ailleurs. Restés sur place, en partie, et en partie partis ; encore dans les airs, les limbes, au beau milieu de nulle part. Il faut bien avouer que de se lever un frais matin d’hiver à Paris pour monter dans le RER B afin de se retrouver, une poignée d’heures plus tard, au volant d’une Fiat 500 sur la route reliant Catane à Syracuse, n’a rien de très naturel : rien de réaliste. Aussi notre cerveau, qui aime le naturel, et le réalisme plus encore, nous refuse-t-il la pleine conscience de ce que nous vivons dans ces premiers instants de déplacement.

-

Littérature et sous-vêtements

Lu ici :

-

Lire avec les doigts

Les livres numériques vont se multiplier à la faveur des ventes de tablettes et de liseuses dont le succès ne faiblit pas : 15 millions d’iPad ont été vendus dans le monde rien qu’au dernier trimestre 2011 ; 450 000 tablettes tactiles vendues en France au cours du seul mois de décembre.

-

Le choix de Sophie

Poursuivons.

-

L'éternel retour du mème

Merveille de la modernité galopante, Twitter en est aussi, et logiquement, le reflet parfait.

-

Sauf à quitter votre canapé

Le problème, quand on déforme la langue, c’est qu’on la déforme pour tout le monde.

-

Libertinage

Ce qu’il y a de dur, dans le roman, c’est la liberté. Le choix. Choisir quoi dire, et quand. Et puis pourquoi, d’abord ? Ça, plutôt qu’autre chose. Pourquoi ?

-

Amours hasardeuses

De nos jours les spammeurs ne s’embêtent plus à rédiger leurs messages : ils délèguent cette lourde tâche à un algorithme. C’est ce qu’il leur permet de spammer, c’est-à-dire d’inonder la toile de leur prose automatique. Aussi ne résistè-je pas à l’envie de copier ici, à fin d’affichage autant que d’archivage, ce commentaire brut que l’un d’eux me laissa ce matin et dans lequel la machine elle-même ne sut choisir ses mots. Plutôt qu’un hoquet mécanique, je préfère déceler là le vertige métaphysique qui l’a saisie lorsqu’elle eut la vision soudaine des infinies possibilités du langage :

-

Gazouillis II

Le saviez-vous ? Avant même l’invention du papier, bien des peuples pratiquaient la mise en pagne.

-

Poésie en lettres capitales

Ça y est, le (double) statut est ouvert, le (double) casse-tête lancé. L’URSSAF m’a reconnu, le CFE aussi, j’ai obtenu l’ACCRE qui me donne droit à l’ARCE et je dois en informer Pôle emploi, mais pas celui d’Arcueil, qui ne gère que la partie emploi : celui de Cachan, qui s’occupe des indemnités (la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC a principalement servi à ce que des gens confondent ; je me suis moi-même trompé la première fois, et j’ai croisé la deuxième une personne dans le même cas).

-

Comme je disais l'autre jour...

J’ai résumé L’Étranger, il y a longtemps, par une phrase dont je reconnais qu’elle est très paradoxale : “Dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort.” Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit, où il erre, en marge, dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c’est pourquoi des lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. On aura cependant une idée plus exacte du personnage, plus conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l’on se demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est simple : il refuse de mentir.

Mentir ce n’est pas seulement dire ce qui n’est pas. C’est aussi, c’est surtout dire plus que ce qui est et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu’on ne sent. C’est ce que nous faisons tous, tous les jours, pour simplifier la vie. Meursault, contrairement aux apparences, ne veut pas simplifier la vie. Il dit ce qu’il est, il refuse de masquer ses sentiments et aussitôt la société se sent menacée.

-

La vieille femme et la mort

Je suis allé deux fois au cinéma ces derniers temps, un petit exploit à mon échelle. Je n’aurais pas pu mieux tomber, le contraste entre les deux films était saisissant.

-

Le solipsiste s'arrête derrière la bergerie

J’observe le Soleil se lever au bout d’un champ. Quelques minutes plus tard, il passe derrière la bergerie. Réapparaîtra-t-il de l’autre côté ?

-

Et bon appétit, bien sûr !

Le troisième clan était le monde proprement dit, ce monde des bals, des dîners, des toilettes brillantes, qui se retient d’une main à la cour pour ne pas tomber dans le demi-monde, qu’il s’imagine mépriser tout en partageant ses goûts.

-

Moment de lucidité

L’ivresse cannabique agit sur le littérateur à l’inverse de l’ivresse : plutôt que d’écrire sous son emprise des paragraphes enflammés qu’il raturerait de honte sobre le lendemain, elle le pousse à relire les lignes de la veille pour les juger navrantes et ridicules.

-

Yom Kippour

Just so we form our decision upon the deepest of all philosophic problems: Is the Kosmos an expression of intelligence rational in its inward nature, or a brute external fact pure and simple? If we find ourselves, in contemplating it, unable to banish the impression that it is a realm of final purposes, that it exists for the sake of something, we place intelligence at tile heart of it and have a religion. If, on the contrary, in surveying its irremediable flux, we can think of the present only as so much mere mechanical sprouting from the past, occurring with no reference to the future, we are atheists and materialists.

-

Le filet de Ludwig Wittgenstein

Si je devais résumer ce que j’ai appris durant mes études de philosophie en un paragraphe, ou plutôt, si je devais exposer de la manière la plus concise les conclusions auxquelles je suis parvenu à leur faveur, je me contenterais de citer la proposition 6.34 du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein.

-

Les veaux et le sheitan

De la journée d'hier il n'y a pas grand-chose à dire, bien que ce fût une très belles journée, du genre qui coule comme de l'eau. Elle se passa principalement à vélo, à errer dans le Joordan, à déjeuner en terrasse face à Noorderkerk. Nous commîmes une brève excursion plus proche du centre, dans Kalverstraat la bien-nommée, la rue des veaux, où défilent les enseignes habituelles. Dans le même ordre d'idée, nous sommes passés en toute fin d'après-midi devant la maison d'Anne Frank, et que croyez-vous qu'il y avait ? Deux cent mètres d'une belle ribambelle compacte d'aspirants visiteurs. Oh, comme on doit facilement s'imprégner de l'esprit des lieux (qu'on imagine exigus) dans ces conditions ! Le musée Van Gogh fait d'ailleurs miroiter le même genre d'attente, ce qui de mon point de vue le réduit maintenant à une attraction réservée aux agoraphiles chroniques, du moins durant la saison touristique. Dommage, j'aurais volontiers revu la Nuit étoilée[1]. Cependant la Rue en Provence du Kröller Mûller m'avait bien rassasié côté Van Gogh nocturne, et puis il y avait une version des Mangeurs de pommes de terre (bien qu'un peu sombre).

-

Connaissez-vous la Haute Véluve ?

A glorious day ! Connaissez-vous le Hoge Veluwe, ce gigantesque parc naturel dans l'écrin duquel se trouve, mes amis, le Kröller-Müller ? L'ensemble vient, je l'apprends à l'instant, d'être nommé parmi les deux ou trois plus beaux endroits d'Europe selon mon cœur, avec l'active complicité de É., qui l'a probablement pistonné. C'est bien simple, si je participais à un site participatif sur le thème du voyage[1], je m'empresserais d'aller tout y raconter là-bas[2]. Mais commençons par le début : changement de plan. Le Museumwerf ‘t Kromhout est fermé tous les jours sauf le mardi[3]. Le ‘t Kromhout a plus pour lui que son orthographe rigolote, c'est le chantier naval historique, un objectif josepho-compatible. Misère ! Que faire ! Mais allons donc à cet endroit au nom imprononçable dont nous avait entretenus cet ami de Rotterdam, ou plutôt l'un de ses amis à lui ! Il était un peu tard, la voiture n'était pas à côté et il fallait bien compter une heure et quart de route… Nous étions à l'entrée du parc autour de midi.

-

Promenade ancestrale

Bref détour ce matin par le quartier juif afin de présenter mes hommages, puis visite du musée historique et de la synagogue portugaise, la plus vieille du monde. Au musée nous revîmes notre cher Docteur Ephraïm Bueno, qui était donc une figure locale, ainsi que, à ma grande surprise, Sabbataï Tsevi, le messie du siècle d'or, dont j'ignorais qu'il eût une quelconque influence en Hollande. Eh bien si, et une grande ! La pièce de choix était la lettre de remerciement à Tsevi, écrite par toute la communauté de la vieille synagogue, et qui ne fut jamais envoyée : on reçut entre temps l'embarrassante nouvelle de sa capture par le sultan et de sa conversion subséquente à l'Islam, ce qui la foutait mal, pour un messie du judaïsme. Il y avait aussi une première édition (1670) du Tractatus theologico-philosophicus, un très beau Zohar de 1701 et le Talmud de Babylone commenté par Rachi, tout en rouge et or, certainement parmi les plus beaux livres du monde. En revanche, question accessoire, je persiste à penser que l'artisanat juif ne vaut pas grand-chose. L'intérieur de la synagogue est ainsi rigoureusement quelconque. Les mêmes lustres en laiton (qui ont fait tant de mal à travers la Hollande) s'y balancent depuis la belle voûte, un beau triple berceau, en bois toujours. Elle est construite comme il se doit selon les plans du temple de Salomon, avec sa base carrée et ses contreforts en patte de lion. Là encore, je ne suis pas sûr que l'architecture juive est beaucoup gagnée en restant attachée à des notions d'architecture pré-hellénistiques. Le néo-babylonien ne fait pas fureur dans mon cœur. Mais à l'intérieur cette odeur de vieux grenier, de bois rongé par les âges, permet à elle seule de se rassasier l'âme.

-

Retrouvez tout de suite votre feuilleton de l'été

Pour ceux qui s'inquiétaient des suites de l'enquête : le Guide du Routard, fidèle à sa réputation d'à-côté-de-la-plaquisme, dit de Rembrandt qu'il était “fasciné” par Saskia et que sa mort l'a jeté dans des abîmes de désespoir (en gros). Ah ! Les nuls ! Ils n'ont rien compris (où alors ils ne parlent pas néerlandais comme moi). (Mais ils m'apprirent en revanche, quoique l'information devra être dûment vérifiée, que la nourrice serait en réalité entrée à son service après la mort de Saskia, et non point avant comme je le croyais, ce qui absoudrait partiellement Rembrandt du crime d'adultère dont je le soupçonnais fort. Il ne l'aura trompée que pour l'éternité.)

-

Case brique

Je dois avoir battu une sorte de record dans l'ésotérisme en titre avec mon dernier billet, qui dériva si bien au fil de son écriture que toute allusion à la manche d'Isaac en a été oubliée. C'est que je ne comptais parler de Saskia que dans les notes, mais alors il m'aurait fallu des notes dans la note, ce qui est impossible sous Dotclear (qui propulse ce blog), si bien qu'elle a finalement pris la place d'honneur et chassé la Fiancée juive (ce qui est de bonne guerre, la voici qui se venge des maîtresses de son maître) : or c'est dans ce tableau que cette fameuse manche apparaît, épaisse, taillée en relief dans la pâte, reflétant la lumière par le jeu des multiples faces de son volume. Je pensais Rembrandt certes maître de la lumière[1], mais de la lumière "chromatique", du contraste entre les tons, pas de ce jeu "spatial", de cette dimension supplémentaire que je prenais jusqu'alors pour propriété indivise de la modernité. Bluffé, le gars. Presque autant (moins ? plus ?) que par la Rue de Delft (et non la Vue, qui est à La Haye) de Vermeer, que j'élis sur le champ plus beau mur de briques du monde (qui pourtant n'en manque pas).

-

La manche d'Isaac

Pas de Saskia au Rijksmuseum ! Pourtant, beaucoup de Rembrandt, comme on s'y attendrait, tous plus enchanteurs les uns que les autres. L'oriental au blanc turban, l'autoportrait de jeunesse (cette fois je suis sûr de mon coup), si délicatement broussailleux, le coi paysage et son pont de pierre laissant passer les barques silencieuses, le portrait mélancolique du docteur Ephraïm Bueno, le sinistre syndicat des drapiers et son air de what the fuck are you looking at?, bref tous les tableaux aujourd'hui contemplés ont achevé de me persuader que Rembrandt est parmi les artistes qui me touchent le plus[1]. La beauté est sa première langue. Intéressante histoire : s'agissant de la fameuse Ronde de nuit, nous pouvons observer, dans la même salle, une minuscule copie (minuscule par rapport aux dimensions de l'original, titanesques). Or, la copie ajoute des détails sur la gauche du tableau, et même deux personnages : c'est que l'original a été découpé, en 1715, pour tenir entre deux portes de l'hôtel de ville ![2]

-

Pourquoi je suis devenu indépendant

Lorsque je passe mes journées à gagner ma vie, je m’efforce, le soir venu, de la perdre au plus vite.

-

Mon guide

J’ai été un peu sévère hier avec les visites guidées[1]. Bien sûr, elles peuvent être enrichissantes. Certaines sont inoubliables. Notre œil est attiré parce qu’il n’aurait pas vu seul, et nous apprenons tout un tas de choses fascinantes et locales, autant d’univers que nous n’aurions jamais pénétrés sans guide. Je n’ai rien contre, que dis-je, je suis pour, entièrement pour les visites guidées en petit comité de gens intéressés (et qui se connaissent et partagent les mêmes intérêts allons-y, tant qu’à imaginer), menée par un érudit esthète à la voix chaude qui ne vous volerait même pas vos copines à la fin. Là ce joignent enfin l’utile et l’agréable, ses frères ennemis, puisque vos amis, bien disposés, ne vous empêchent jamais de profiter d’une voûte ou de sentir sous vos doigts le granit d’un bénitier millénaire. Les autres, si. Par leur simple présence, la plupart du temps. Sans parler du guide de cet autre genre de visite guidée, le mauvais genre, qui débite son texte comme le paysan du Berry appelle son troupeau : ce n’est pas fait pour qu’il apprenne, comprenne, ou même écoute attentivement, l’essentiel est qu’il rapplique et suive la consigne, sans tortiller de la croupe, comme une seule vache. Là, l’ennui s’ajoute à la honte, là l’agacement prend le pas sur la haine de soi. Non, décidément, je ne le souhaite à personne.

-

La vieille, la neuve, à l'Ouest rien de nouveau

Elle se tient droite, au milieu des putes, hérissant ses étroites chapelles triangulaires : Oude Kerk, la vieille église, la plus vieille de la ville. Son plan est absurde, fruit de nombreuses étapes de construction-reconstruction. Basilique très à l'origine, église-halle, elle en garde la longueur, et le beau berceau (maintenant triple). Une nef centrale, qu'on allongea d'un chœur presque aussi long qu'elle[1], si bien qu'elle dut avaler ses deux bas-côtés pour se donner de l'importance et s'adjoindre deux nefs latérales[2], l'élargissant d'autant. Mais ces nouvelles venues voulurent à leur tour rejoindre le chœur qui ne prolongeait alors que leur grande sœur, et établirent ainsi un déambulatoire tout autour de lui[3]. Puis naquirent les chapelles[4] Et enfin, un transept tard venu[5], et de là certainement les voûtes d'arêtes à la croisée. Le résultat est splendide, et très émouvant. Les trois berceaux parallèles, d'une belle hauteur, entièrement boisés, en chêne, sont partiellement recouverts de fresques écaillées, tandis que poutres de charpente et colonnes du chœur se parent en de rares endroits rescapés de motifs végétaux, artistement effacés par le temps, ce grand peintre de l'usure. Tout cela contraste vivement avec la vieille pierre blanche des murs, et plus encore avec les dalles noires du sol, toutes ou presque stèles funéraires, baroques et armoriées (lions et squelettes : les siècles ont trouvé le moyen d'occuper un enfant de quatre ans), si bien qu'on marche littéralement sur les morts, ou plutôt qu'ils nous portent[6]. Hormis son toit, ses poutres et ses colonnes, et bien sûr ses miséricordes mutilées par les Iconoclastes dont je n'ai pas pipé mot, cette vieille dame a de plus le bon goût de paraître au naturel, sans tableau au mur[7], sans ornement superflu, drapée seulement d'une digne sobriété qui m'a proprement ravit. La visite traîna.

-

Afsluitdijk, mon amour

La liberté, ce n’est pas si mal, comme il fallait s’y attendre. Encore, ai-je charge de mon garçon en ce moment, ce qui en réduit l’amplitude (pas le plaisir retiré). Nous arrivons tout de même à l’exploiter fort honnêtement au cours de ce petit séjour hollandais. Ainsi, pour aujourd’hui ce fut Volendam, Marken et Edam qui eurent l’honneur d’accueillir ma déshérence. Je ne suis d’ailleurs pas certain que la première en mesura tout le poids, car elle ne se montra pas sous son meilleur jour (ou peut-être que si, mais je lui laisse une chance). Elle n’étalait aujourd’hui en ces rues, certes charmantes, qu’un tourisme de bas étage fait de fritures, de sabots souvenirs et de combiné salière-poivrière en porcelaine et forme de bite. Avouez que ça la fout mal, question poésie. Marken, de même, était plutôt mal partie. Le port est en tout point semblable à celui de sa voisine d’en face sur l’IJ (la partie fermée du Zuiderzee, si j’ai bien tout suivi ; magie des digues (d’une en particulier : l’Afsluitdijk) : ici un lac, là, une baie). La logique est implacable : les deux villes sont reliées par bateau toutes les demi-heures (bateau que nous empruntâmes, bien évidemment, et qui jouera un grand rôle dans le souvenir que s’en forgera certain enfant de quatre ans), de sorte que les touristes passent insensiblement de l’une à l’autre, dans un mouvement presque involontaire, prescrit par les guides, passage obligé. Cependant, la foule est tout de même moindre et le village réellement charmant, atypique et d’une grande unité. Deux rues en tout et pour tout, puis quelques ruelles, la plupart des impasses. Des maisons étroites, en bois, verte rayé de blanc (toutes), et une petite église de brique à l’intérieur plutôt décevant (genre portuaire kitsch, avec maquettes de bateau et chandeliers en laiton). On pourrait croire que des gens vivent-là (et sûrement c’est le cas), dans un calme absolu hors des périodes estivales. Toutes les maisons bénéficient de leur carré de jardin à la mode protestante, bien en vue de tout le monde. Marken fut une île durant des siècles, avant d’être reliée à la terre par une longue route, qui ne l’émut en rien : elle garde tout son caractère insulaire.

-

Liberté – An I

Hah !

-

La distinction

Lycéen à Janson-de-Sailly, puis étudiant à Science Po, j'ai passé le plus clair des années 70 à mépriser le rock, à ne pas danser, à me saouler pour me donner une contenance et à rêver de devenir un grand écrivain. … Politiquement, je penchais nettement à droite. Si on m'avait demandé pourquoi, j'aurais répondu, je suppose, par dandysme, goût d'être minoritaire, refus du panurgisme. On m'aurait étonné en me disant que, lecteur de Marcel Aymé et pourfendeur de ce qu'on n'appelait pas encore le “politiquement correct”, je reproduisais les opinions de ma famille avec une docilité qui aurait pu servir d'exemple pour illustrer les thèses de Pierre Bourdieu[1].

-

Tout contre

Un temps j’espérais trouver chez les réactionnaires du web une pensée critique, ou même une pensée en mouvement. Mais non. Certains, tous peut-être, sont persuadés d’être libérés du carcan de la pensée unique. Ils ne le sont que de la pensée majoritaire, et encore, pas sur tous les fronts. Ils sont pris au piège du raisonnement inverse. Renaud Camus a au moins ça pour lui : ce qui le gêne dans la pensée unique n’est pas qu’elle serait fausse, mais qu’elle serait trop vraie, qu’elle pêcherait par excès de vérité. C’est ce qui la rend englobante, absolue, totalitaire : en un mot, unique.

-

Retour en grâce

Je voulais écrire, afin de briser le silence, un texte sur le roman expérimental, armé de ma lecture du Broom de Wallace, texte dans lequel j'aurais rétracté plusieurs de mes profondes convictions sur l'inutilité du genre. J'y aurais indiqué, par exemple, que nous n'étions pas loin du Nabokov de Pale Fire, soit tout près du maître de l'ironie. Or, pour la pratiquer bien plus que de raison, j'avais pris l'ironie en haine en littérature. Ces deux-là m'ont réconcilié avec elle : ils démontrent qu'elle permet d'aller très loin dans la caractérisation, donc dans la profondeur, tout en conservant la légèreté[1] Les expérimentations de Wallace, le fait qu'il abdique toute vraisemblance, lui permet en réalité d'évoquer un nombre de thèmes impressionnant. C'est ce qui m'avait attiré, à une époque, vers le roman expérimental. Mais comme c'est là ma pente naturelle, je l'avais jugée mauvaise, tout comme pour l'ironie. Ô surprise, lorsque c'est brillamment fait, c'est pourtant excellent.

-

L'art de l'accroche

Most really pretty girls have pretty ugly feet, and so does Mindy Metalman, Lenore notices, all of a sudden.

-

21

Après une journée infernale, au dénouement impossible, achevée en apothéose par une réunion de copro (et vous savez comme j'aime ça), je suis enfin venu à bout du mois d'avril, du mois d'avril professionnel, s'entend : je ne serai de retour chez D. que le 2 mai, pour les trois derniers mois que je leur accorderai. Et, drôle de changement, par rapport à ses ses dernières années qui filèrent plus vite que je ne l'aurais souhaité : enfin, j'ai hâte. Je voudrais que ces trois mois s'effacent devant moi, qu'ils disparaissent, qu'ils n'existent jamais. Bref.

-

Fol espoir

Voyant régulièrement le nom de Jean-Luc Mélenchon estropié en “Mélanchon”, me saisit parfois l’espoir d’une malheureuse confusion, ô combien excusable (j’y suis sujet moi-même, et je m’excuse avec une grande facilité), avec Philippe Mélanchthon. Quelques doutes subsistent, que je balaye hardiment, trop heureux de cet élan renouvelé de mon amour pour l’Humanité[1]. Puis je me souviens qu’une personne sur trois ou quatre parvient, sur Internet du moins, à écorcher Sarkozy en Sarkosi, de manière systématique. Alors, songeant que ce nom s’affiche dans son orthographe correcte à des millions d’occurrences, partout autour de nous, dans les rues, les journaux et les écrans, je me demande : qui peut bien porter si peu d’attention aux faits ? Ou alors, serais-je, moi, abyssal ignorant, passé à côté d’un autre théologien allemand du seizième siècle ? Un certain Sarkhosi ?

-

Écho

Il était très bon comme amateur, mais il n’avait ni l’envie ni le goût d’y consacrer sa vie.

-

En vérité je vous le dis

Cette puissance, cette espèce d’hommes, je veux l’appeler par son nom — je veux parler des philistins cultivés.

-

Salut l'artiste

[Le talent] est le produit vivant d’une certaine complexion morale où généralement beaucoup de qualités font défaut et où prédomine une sensibilité dont d’autres manifestations que nous ne percevons pas dans un livre peuvent se faire sentir assez vivement au cours de l’existence, par exemple telles curiosités, telles fantaisies, le désir d’aller ici ou là pour son propre plaisir, et non en vue de l’accroissement, du maintien, ou pour le simple fonctionnement des relations mondaines.

-

Interrogation écrite

Doit-on dire, à propos d’un film ou d’un quelconque spectacle grassement subventionné, qu’il est coco-produit ?

-

Gazouillis

À chaque fois qu’un homme politique ouvre la bouche qui est la sienne, les adjectifs possessifs qui sont les nôtres souffrent un peu plus.

-

Kindle à vapeur

Du lien qu’il y a, s’il vous plaît, entre lecture numérique et littérature de gare ? Les deux me paraissent fortement corrélées, pour des raisons fuligineuses.

-

Game over and over

Finalement, je me demande si, avec le livre numérique, nous ne sommes pas en train de réinventer doucement le jeu vidéo.

-

La douce, douce obscurité

Avec mes titres, je me suis lancé dans une grande entreprise de déréférencement naturel. Google va être fier de moi.

-

Avis aux recruteurs

Je ne serai jamais un grand professionnel, me voilà résigné à cette idée. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment de la résignation, car je n’abandonne là aucun espoir, aucune ambition préalable. Je n’ai jamais rêvé de briller en entreprise. Grand bien m’en prit : je ne suis pas taillé pour. Cela nécessite une application, une méticulosité apportée à des tâches si dénuées de poésie[1] que j’en suis parfaitement incapable, par absence complète d’envie. J’ai beau voir, savoir, reconnaître tout ce qu’il faudrait faire, porter mon attention là où il le faut, je vais même jusqu’à envisager d’agir ; et puis rien, rien à faire, le passage à l’acte m’inhibe, et je préfère mille fois glander sur Internet et ruminer ma mauvaise conscience que remplir ce foutu tableau.

-

Au sommet de l'État

Je n’ai pas impacté le poids du symbole.

-

La réalité dépasse la fiction, ou le contraire...

Est-ce que Jonathan Dante, père de Bruno Dante, dans Rien dans les poches[1], est l’alter ego de John Fante, père de Dan Fante dans la Vraie Vie™ ? On s’y croirait, en tout cas. Diabétique pareil, amputé itou, aveugle également. Mais alors, pourquoi ne pas dire franchement qu’il parle de son père ? (Et de lui, aussi bien.) Parce qu’il n’a rien de beau à dire. Parce qu’il préfère le vrai au beau[2], et que le vrai est à la limite du supportable (et certainement bien au-delà pour ceux qui l’ont connu). Il lui fallait le rempart de la fiction pour aborder le sujet de son père, et de sa propre déchéance.

-

Gnomon – 5

-

Les propriétaires en assemblée décident

Pourquoi ces assemblées sont-elles toujours aussi étranges ? Les psychologies s'y révèlent bien plus qu'au travail. Ainsi Madame L., dirigiste, perfectionniste, suprêmement versée dans l'art de la pinaille, assure que cette copropriété est très accueillante et même solidaire, formidable en un mot, lorsque les copropriétaires participent comme ils le doivent (je souligne, elle capitalise plutôt). Évidemment, quoi que vous fassiez, ce ne sera pas assez. Il faudrait passer sa vie à cela, et chacun a sa vie, même elle. Elle a réussi à me reprocher, à mots voilés, de ne pas être retourné la voir après qu'elle avait fait l'effort de descendre m'expliquer le fonctionnement labyrinthique mis en place par les précédents habitants de la demeure. Elle était tombée sur Élise, à qui elle aurait très bien pu tout expliquer. Seulement voilà, la raison de sa visite était tout autre: un peu plus tard, elle glissait un mot sous la porte me priant de dégager les gravats qu'avait laissés Monsieur Labbé. Il me paraissait tout à fait évident que nous tenions là le but réel de la visite précédente. Je n'avais pas tort, à mon humble avis. Je m'étais toutefois exécuté, sans prendre la peine de remonter la voir[1].

-

Puisqu'il le faut bien

Sur le plan politique[1], je ne sais plus très bien où j'en suis, sans le vivre trop mal. Plus à gauche, pas encore à droite, et pas tant qu'elle sera incarnée par la vulgarité crasse. Par-delà tout ça (mais c'est certainement une posture). La gauche s'arroge le monopole de la morale et du discours correct, la droite celui de l'intelligence et de l'attention aux faits. Le centre n'existe pas. La liberté m'est chère. L'égalité reste cependant un instinct puissant. La fraternité, cette touche du génie français qui croit pouvoir concilier les contraires, a été détournée en solidarité. L'éducation m'effraie. J'ai l'impression qu'elle s'effrite. Je ne sais pas ce que Joseph apprendra à l'école. Cette intuition, plus forte que jamais : la morale n'apparaît qu'avec un enfant.

-

A noir, E blanc

J'ai cru brièvement, au cours d'une lecture tant technique que professionnelle, être synesthète. Pensant aux chiffres, je les dispose selon une ligne horizontale allant de gauche à droite, toujours la même, distendue au début, dense vers les mille et fractale ensuite, reproduisant en ses parties l'organisation du tout. Les dates, elles, sont organisées verticalement quand elles me concernent, pour la période 1970-2010 donc, horizontalement sinon. Les heures sont en cercle (on a connu plus surprenant).

-

La victoire en chantant

Interrogé par un lecteur du Parisien sur le coût de sa mesure en faveur des crèches, M. Mélenchon répondait le 10 mars : “Cela coûte des sous, oui, mais à la fin cela rapporte du bonheur.”[1]

-

11

L’intimité du journal, c’est la vérité. Voilà le grand exercice. L’intimité, elle, peut se livrer impunément, là n’est pas la difficulté. Ce qui ne se livre pas, c’est la vérité ; sauf dans l’intimité du journal. La vérité crue froisse et blesse. Dans bien des cas, elle ne peut être dite. Le secret du journal, c’est de ne pas être lu.

-

10

Me voilà donc dans mes murs où je découvre l’espace. Les pièces sont claires et agréables, la chambre de Joseph, petit bureau en son absence, est même tout à fait plaisante, ouvrant grand sur le tilleul d’un côté et calfeutrant de l’autre, avec sa porte voûtée en alcôve. Je m’essaye à plusieurs endroits, cherche le nexus des champs d’inspiration qui, ô surprise, n’est pas beaucoup plus là qu’ailleurs, mais frémit tout de même parfois, face aux fenêtres en général. C’est sûrement l’excitation de la nouveauté, bien plus que l’esprit des lieux cela dit. Nous lançons un projet conjoint avec Jules, sur lequel nous partons vent au large, pour Dieu sait où, avec la bonne humeur des marins trop longtemps restés à terre (je parle pour moi). Mais restons domestique : certains petits problèmes se font jour au fur et à mesure bien sûr, mais rien de bien rédhibitoire. La rumeur du périphérique, tout proche, n’est que murmure même en ouvrant les fenêtres, et disparaît tout à fait lorsqu’on les ferme, sous l’effet du double vitrage. La colonne d’eau usée n’a pas été changée. Le tilleul est un peu trop touffu, il fait un peu frais. De tout cela, un grand anxieux pourrait probablement se trouver incommodé et donc se demander sans cesse si la décision était bonne (si l’investissement était bon), mais dans ce genre de cas, c’est ma distanciation qui a du bon. Tout cela glisse.

-

Première loi

Tout commentaire en ligne visant à déplorer une faute d’orthographe ou de grammaire en contient lui-même au moins une.

-

Les jours heureux

Un soleil radieux ébloui Paris depuis quelques jours et je me vois donc obligé, si je veux tenir ma parole, de revenir sur Joseph de Maistre. Je ne l’ai pas relu depuis, tout ceci sera donc fait de mémoire – savamment ruminé.

-

9

Depuis Noël, figurez-vous que rien n'a changé. J'ai été vaguement promu dans mon travail, mais c'était attendu depuis des mois, si ce n'est des années, et j'avais d'ailleurs “pris mes fonctions” dès le mois de septembre (d'où les nombreux déplacements). Le salaire, lui, reste inchangé[1]. Cela dit, une fois réellement dans le feu de l'action, je me rends compte de l'invraisemblable temps de glande dont je disposais et qui me manque maintenant ; pour une fois, j'ai une véritable excuse pour ne pas écrire[2] : je travaille au boulot.

-

Nihil novi sub sole

Monsieur de Listomère se saisit de la Gazette de France, qu’il aperçut dans un coin de la cheminée, et alla vers l’embrasure d’une fenêtre pour acquérir, le journaliste aidant, une opinion à lui sur l’état de la France.

-

Le diable dans le détail

En ce moment, le comte et le médecin étaient arrivés au coin de la rue de la Chaussée-d’Antin. Un de ces enfants de la nuit, qui, le dos chargé d’une hotte en osier et marchant un crochet à la main, ont été plaisamment nommés, pendant la révolution, membres du comité des recherches, se trouvait auprès de la borne devant laquelle le président venait de s’arrêter. Ce chiffonnier avait une vieille figure digne de celles que Charlet a immortalisées dans ses caricatures de l’école du balayeur.

— Rencontres-tu souvent des billets de mille francs, lui demanda le comte.

— Quelquefois, notre bourgeois.

— Et les rends-tu ?

— C’est selon la récompense promise…

— Voilà mon homme, s’écria le comte en présentant au chiffonnier un billet de mille francs. Prends ceci, lui dit-il, mais songe que je te le donne à la condition de le dépenser au cabaret, de t’y enivrer, de t’y disputer, de battre ta femme, de crever les yeux à tes amis. Cela fera marcher la garde, les chirurgiens, les pharmaciens ; peut-être les gendarmes, les procureurs du roi, les juges et les geôliers. Ne change rien à ce programme, ou le diable saurait tôt ou tard se venger de toi.

-

Tout balancer – 2

Tout balancer : l’idée lui était venue lentement. Pas de révélation subite, pas de date butoir, pas plus d’événements marquants. C’était une lassitude progressive qui l’avait lentement gagné, sur plusieurs années, toute sa vie pensait-il. Un dégoût du monde, de toute activité, professionnelle, culturelle, ludique, gastronomique, littéraire, alcoolisée. Le goût des choses l’avait quitté.

-

Tout balancer – 1

C’était la dernière assemblée de copropriétaires à laquelle il devait assister, et elle n’en finissait pas. Il avait toujours trouvé cela pénible, beaucoup trop long, dispersé, inefficace, mais elle atteignait-là, comme pour fêter son départ, aux sommets disputés de l’ineptie de groupe, bouleversant ses conceptions géo-sociologiques. Les réunions de consommateur se trouvaient tout soudain dans les vallées de l’utile, les séminaires d’intégration décrochaient des parois de l’absurde vers les refuges de l’agréable et ses anniversaires en famille conquéraient les prairies du délice. Madame le notaire, respectable vieille femme boitillante, conférait à cette assemblée ses qualités tectoniques. Son inexorable lenteur, la cadence microscopique et obstinée qu’elle imposait, poussaient, comme les continents bougent, les participants les mieux disposés et les plus résistants aux séismes émotionnels vers des éruptions de colère destructrice, souterraines encore, mais pour combien de temps ? Chaque décision infime donnait lieu à une série de déplacements interminable, quoiqu’ils fussent de moins en moins longs, car chacun semblait devoir en entraîner un autre selon une logique démentielle, procédurale et burelière. Il fallait vérifier un dossier, trouver la clef de l’armoire, exhumer la copie, revenir au bureau, chercher la calculatrice, farfouiller le courrier, décrasser la gomme, ramasser un trombone, puis recommencer le calcul et s’apercevoir enfin que le dossier n’était pas le bon. Conrad s’épuisait ainsi à observer ce qu’il qualifiait de vivant paradoxe de Zénon, avançant toujours, n’arrivant jamais, lorsqu’il fut saisi d’une pensée polaire. Il y avait pire. Il y avait le fils.

-

Devoir à la maison

Le premier devoir de l’homme est de constater qu’il est un nain de culture. Que le monde est bien trop vaste, bien trop écrit déjà. Qu’il sera toujours et de plus en plus écrasé par la pensée des hommes qui l’ont précédé et qui lui succèderont, car même de penser qu’on ajoute quelque chose à la culture est un péché contre la culture.

-

Meublons

Farfouillant dans mes archives pour trouver de la matière, je tombe sur ceci. Cette entrée a un an aujourd'hui.

-

L'art et la pureté

Soit un embrouillamini politico-littéraire où un auteur se voit attribuer un prix pour lequel il n’avait pas été nommé. La dotation est de 8 000 euros. Il se voit en délicate posture, puisque, en l’acceptant, il l’obtiendrait indûment (sans passer par le même parcours que tous les autres). Il préfère le refuser. Mais c’est beaucoup d’argent[1].

-

Noël au charbon

Voilà bien longtemps que je n’ai rien écrit sous la forme « journal » et c’est que, délicieux paradoxe, il s’est passé des choses dans ma vie : j’ai acheté un appartement ou plutôt, mes parents et moi avons acheté un appartement. Je n’aurais jamais pu l’acheter sans eux. Je ne serai donc que le propriétaire légal. L’héritage seul m’en fera propriétaire moral (à paraître, réflexions sur le feu : honte et vertu de l’héritage, de la nation à la famille).

-

8

Poursuivons. Voilà une piste intéressante : l'absence de sentiment religieux pourrait, chez certains[1], entraîner l'absence de sentiment tout court.

-

7

Pris dans le métro sans un livre, j'ai dû écrire pour passer le temps (tout plutôt que rien). Me forcer à écrire est vraiment la seule méthode qui permette de m'arracher deux mots. Je commence à comprendre, litote osée, pourquoi tout le monde me reproche de ne jamais rien dire. Je me le reproche aussi : je ne me dis jamais rien. Rien ne sort de cette tête de mule muette à elle-même. Je reste imperméable à quasiment tout ce qui m'entoure. Ce n'est pas vraiment marrant, ni pour moi ni pour personne, c'est même foutrement naze si vous voulez mon avis. Est-ce mon corps, insensible ? Mon esprit, inébranlable ? Ou mon cœur, immobile[1] ?

-

6

Adolescent, j'ai vite pris en haine chez moi la néfaste tendance de surjouer mes douleurs. Une douleur exagérée n'a bien évidemment rien de noble, elle est même un mensonge d'un type tout spécialement odieux, une forme de chantage ; c'est ce que je compris très vite. Je me suis efforcé depuis de combattre cette tendance.

-

5