Journal d'un écrivant

Centrale des déblatérances

-

La paix du cœur

L’âge ne m’apprend sans doute pas grand-chose, mais je crois avoir trouvé, au large, une perle de sagesse, peut-être la seule, la seule de cette valeur en tout cas. J’ai su faire la paix avec toutes ces autres vies que j’aurais pu avoir. Certaines sont magnifiques, fantastiques, meilleures que la mienne, qui sait ? Plus excitantes ou plus aventureuses. Plus sereines ou mieux remplies. Moins oisives, plus créatives, moins paresseuse, plus accomplies. J’en ai connu beaucoup dans ma folle jeunesse. En compagnie de tel ou telle. Des vies de musicien, des vies d’écrivain, des vies d’aventure, de passion, de voyage, de savoir, de rencontres. J’en croise encore de temps en temps.

-

יעל

J’aime qu’un nom vienne de la nuit des temps.

-

La preuve en image

-

Lake Street Dive

Ça faisait longtemps que je n’avais pas parlé de musique, non ?

-

This is America

My dear American friends,

-

La vie dans les plis

Par la fenêtre, je vois la rue, des maisons, des voitures, un réverbère et des fils électriques. C’est une façon de voir les choses. Il y en a beaucoup d’autres.

-

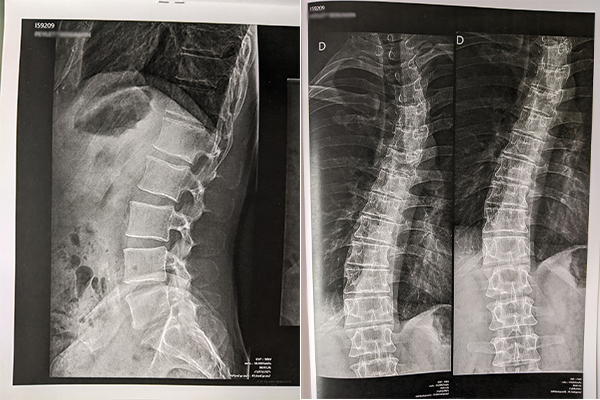

S

Je forme un S, doublement convexe, c’est la radio qui le dit.

-

Riant avenir

Comme une impression tenace, ces derniers temps, que le verbe s’est vu ôter toute force. Le mot ne vaut plus rien. Personne ne l’entend plus. Et faute d’oreilles où déverser ses écrits, bien sûr, l’écrivain n’est plus que vain.

-

L'Ego du homard

En février 2008, je suis rentré d’un voyage à New York avec de nombreux livres dans mes bagages. Parmi eux, un ouvrage de David Foster Wallace intitulé Consider the Lobster[1] que j’ai lu quelques mois plus tard, au cours de l’été, principalement en veillant sur les nuits de mon premier enfant. Cette lecture m’a marqué pour plusieurs raisons. C’est en réalité une compilation d’articles, de courts essais sur des thèmes très divers, qui adoptent une grande variété de formes et jouent beaucoup, en particulier, avec les notes de bas de page, tellement profuses que le livre emploie pour les organiser un système d’encadrés pourvus d’une flèches pointée vers le mot ou l’expression qu’il s’agit d’étendre, d’expliquer, de discuter. Le grand avantage de ce système pour David Foster Wallace est que cela lui permettait d’écrire des notes de notes, et même des notes de notes de notes, car son esprit devait fonctionner ainsi : il ouvrait un tiroir de sa pensée et à sa grande surprise dans ce tiroir s’en trouvait un autre, qui lui-même ouvrait sur un troisième tiroir, et ainsi à l’infini[2].

-

Choulem

Mon grand-père était né en 1897 ou 1898, on ne sait pas trop, le certificat de naissance qu’on a date des années 1960 et indique les deux dates. Du côté de Lublin, en Pologne, mais c’était la Russie à l’époque. À l’école, on lui faisait porter des toasts « à la santé du tsarévitch », quand Raspoutine se penchait sur le berceau du petit Romanov hémophile. Je dis « à l’école » parce que c’est ce qu’on m’a raconté mais je ne suis pas sûr qu’il y soit allé. Il vivait en ville, ce n’est donc pas impossible, mais l’école dans un quartier juif d’une ville tsariste, je n’y crois pas trop, à vrai dire. Il ne roulait certainement pas sur l’or. Il a été tailleur toute sa vie.

-

Le buffet de l'oncle Jean

Un peu avant cinq heures, en novembre, quand le temps est au beau, humide mais beau, et clair, les vitres de l’immeuble qu’on voit de ma fenêtre au loin sur la colline de Bicêtre ont des reflets de bronze poli. De belles plaques de bronze, comme on n’en voit plus, et où en verrait-on ? L’époque n’est pas au beau matériau, l’époque est au plastique et au béton, au rationnel moulé qui permet de monter, à peu de frais, en peu de temps, l’équivalent de ce que nos ancêtres mettaient une vie et des fortunes à bâtir. Évidemment, c’est bien plus laid. Mais c’est ainsi. On ne voit plus de bronze.

-

La passerelle

De la passerelle du chaperon vert, au-dessus de l’A6, on voit l’église portugaise de Gentilly, un Sacré-Cœur. Elle veille de toute sa hauteur sur les automobilistes qui s’engouffrent, les uns dans le tunnel menant au périphérique intérieur et à la porte d’Orléans, les autres sur la bretelle s’élevant vers l’extérieur, la porte d’Italie. Les grands anges de bronze aux ailes déployées, depuis les années 30, ont versé sur son clocher de béton quatre coulées de larmes vert-de-gris. Cette église, c’est Paris, c’est Byzance, c’est Gotham City. Puis on se tourne et, dans l’autre sens, vers l’horizon, au-delà de ces milliers de voitures, c’est la Bretagne, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Lodève à la sortie du tunnel, en bas du défilé, qui laisse le Nord enfin derrière nous. Mais avant cela, il y a Villejuif, Gustave Roussy sur sa colline : le cancer qui nous guette, parce que la mort, elle, n’est jamais très loin. La passerelle du chaperon vert, au-dessus de l’A6, est émouvante comme seule sait l’être la laideur.

-

Naissance de la tragédie

Samedi : quartier libre. Nous n’avions d’imposé que le trajet jusqu’à Catane, dont la visite ne m’inspirait trop rien. Aussi ne précipitâmes-nous pas les choses, et prîmes le temps tôt matin de visiter le théâtre gréco-romain de Taormine, conque fossile creusée dans la plus belle partie de la falaise, avec vue sur la mer, et Catane au loin dominée par La Montagne au blanc sommet, dont une brèche artiste creusée par le temps[1] dans l’enceinte du théâtre laisse entrevoir la silhouette où qu’on s’asseye. Magie des lieux, encore, toujours, tout juste tempérée par une affluence digne de la Villa di Casale.

-

Un peu plus près des étoiles

L’Etna, au somment duquel soufflait un vent terrible, mythologique. Nous aurions dû nous y attendre : le refuge est tout de même à 2000 mètres. Or, sous la promesse du soleil radieux qui nous empêcha presque de profiter de notre terrasse hors de prix au petit-déjeuner, nous nous étions consciencieusement sous-équipés. La balade fut plutôt courte, en conséquence, mais très impressionnante malgré tout. Les coulées de lave se lisent sur les flancs durant toute la montée, de manière parfaitement évidente : la pierre, noire et nue, y paraît labourée par la charrue des géants. On comprend mieux les hypothèse des Grecs : forge d’Héphaïstos, demeure de Typhon (et mon guide me rappelle que les cyclopes s’en servirent de promontoire pour bombarder Ulysse). Il faut au moins ça, en effet.

-

Villa romaine

La journée du jeudi, promise pour être très automobile, fut finalement plutôt réussie sur le plan touristique. La villa romana di Casale, d’abord, au sud de Provenzia Amerina, mérite en tout point la reconnaissance que le monde entier lui accorde (c’est l’endroit le plus visité de la Sicile, paraît-il). Une villa : c’est peu dire. Un palais romain, une demeure d’empereur (de l’un des membres d’une tétrarchie, si vous voulez être précis). Et cet homme régnait sur l’Occident depuis « le nombril de la Sicile ». On imagine sans mal le respect que les lieux imposaient alors, grâce à la présence de mosaïques sur chaque mètre carré de sol. Or, la belle en compte tout de même 3 500. On savait vivre à cette époque ! (Et, comme je m’étais déjà fait la réflexion face au Jove Olimpio : l’architecture monumentale a beaucoup perdu avec la disparition de l’esclavagisme.)

-

L'Atlantide

Le lendemain fut tout entier consacré à la vallée des temples, encore elle, à commencer par le temple des Dioscures, un angle mal remonté, puis le sanctuaire des divinités chtoniennes, ras et difficile à lire malgré son nom très prometteur, enfin, et surtout, surtout le temple de Zeus Olympien, dont l’ampleur des ruines parvient, par le truchement de cette merveille d’organe qui a eu le bon goût de se placer entre nos deux oreilles, à nous écraser de sa grandeur et resplendir encore quand plus une seule de ses pierres monumentales n’est dressée : les majestueux télamons sont tombés au sol depuis le matin des temps.

-

La concordance des temps

Petit détour sur la route d’Agrigente par Caltagirone et ses céramiques, son escalier surtout, la scalinata de Santia Lucia del Monte, improbable verticale brisée au milieu d’une petite ville paisible de province. Puis traversée de Gela en voiture, sorte de ville nouvelle inachevée, à demi construite, puis laissée à l’abandon, mélange de briques et de parpaings parfois habités. Et enfin, l’arrivée par la vallée des temples.

-

Au rang maltais

Le lendemain, sur la route, jusqu’à Raguse, d’une beauté surprenante et authentique. Un baroque habité, qui ne trouve un aspect carton pâte que sur son deuxième versant, Ragusa Ibla, plus franchement touristique. Ce qui a des avantages : on y trouve des commerces ouverts, et même des gens, entre midi et quatre heures. En Sicile, la sieste n’a rien d’un mythe et, après deux jours de recherches anthropologiques poussées, nous pouvons affirmer que les Siciliens sont, en gros, des Espagnols qui se couchent tôt. Le duomo San Giorgio, sur Ilba, est bien plus beau de loin que de près : depuis la colline de Ragusa, derrière un petit couvercle en céramique bleue appartenant à la mignonne Chiesa di Santa Maria dell’Itria, on aperçoit sa coupole écrasée par le plein volume d’un bâtiment monumental et pourtant non identifié à ce jour (par moi, j’entends), aux lointaines allures de palais florentin, et c’est assez émouvant. De près (et de face, puisque le duomo tourne le dos à Ragusa), on ne peut le voir qu’en contre-plongée (sa piazza, très pentue, descend rapidement) et cela nuit à ses proportions, qui en deviennent un peu vulgaires, vaguement phalliques.

-

Déplacement

Le premier jour d’un voyage est toujours surréaliste. Non pas que l’étrangeté nous prenne à la gorge, ou que nous suffoquions sous l’exotisme, mais à l’inverse et tout au contraire : Nous n’y sommes pas. Nous sommes ailleurs. Restés sur place, en partie, et en partie partis ; encore dans les airs, les limbes, au beau milieu de nulle part. Il faut bien avouer que de se lever un frais matin d’hiver à Paris pour monter dans le RER B afin de se retrouver, une poignée d’heures plus tard, au volant d’une Fiat 500 sur la route reliant Catane à Syracuse, n’a rien de très naturel : rien de réaliste. Aussi notre cerveau, qui aime le naturel, et le réalisme plus encore, nous refuse-t-il la pleine conscience de ce que nous vivons dans ces premiers instants de déplacement.

-

Libertinage

Ce qu’il y a de dur, dans le roman, c’est la liberté. Le choix. Choisir quoi dire, et quand. Et puis pourquoi, d’abord ? Ça, plutôt qu’autre chose. Pourquoi ?

-

Poésie en lettres capitales

Ça y est, le (double) statut est ouvert, le (double) casse-tête lancé. L’URSSAF m’a reconnu, le CFE aussi, j’ai obtenu l’ACCRE qui me donne droit à l’ARCE et je dois en informer Pôle emploi, mais pas celui d’Arcueil, qui ne gère que la partie emploi : celui de Cachan, qui s’occupe des indemnités (la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC a principalement servi à ce que des gens confondent ; je me suis moi-même trompé la première fois, et j’ai croisé la deuxième une personne dans le même cas).

-

La vieille femme et la mort

Je suis allé deux fois au cinéma ces derniers temps, un petit exploit à mon échelle. Je n’aurais pas pu mieux tomber, le contraste entre les deux films était saisissant.

-

Moment de lucidité

L’ivresse cannabique agit sur le littérateur à l’inverse de l’ivresse : plutôt que d’écrire sous son emprise des paragraphes enflammés qu’il raturerait de honte sobre le lendemain, elle le pousse à relire les lignes de la veille pour les juger navrantes et ridicules.

-

Les veaux et le sheitan

De la journée d'hier il n'y a pas grand-chose à dire, bien que ce fût une très belles journée, du genre qui coule comme de l'eau. Elle se passa principalement à vélo, à errer dans le Joordan, à déjeuner en terrasse face à Noorderkerk. Nous commîmes une brève excursion plus proche du centre, dans Kalverstraat la bien-nommée, la rue des veaux, où défilent les enseignes habituelles. Dans le même ordre d'idée, nous sommes passés en toute fin d'après-midi devant la maison d'Anne Frank, et que croyez-vous qu'il y avait ? Deux cent mètres d'une belle ribambelle compacte d'aspirants visiteurs. Oh, comme on doit facilement s'imprégner de l'esprit des lieux (qu'on imagine exigus) dans ces conditions ! Le musée Van Gogh fait d'ailleurs miroiter le même genre d'attente, ce qui de mon point de vue le réduit maintenant à une attraction réservée aux agoraphiles chroniques, du moins durant la saison touristique. Dommage, j'aurais volontiers revu la Nuit étoilée[1]. Cependant la Rue en Provence du Kröller Mûller m'avait bien rassasié côté Van Gogh nocturne, et puis il y avait une version des Mangeurs de pommes de terre (bien qu'un peu sombre).

-

Connaissez-vous la Haute Véluve ?

A glorious day ! Connaissez-vous le Hoge Veluwe, ce gigantesque parc naturel dans l'écrin duquel se trouve, mes amis, le Kröller-Müller ? L'ensemble vient, je l'apprends à l'instant, d'être nommé parmi les deux ou trois plus beaux endroits d'Europe selon mon cœur, avec l'active complicité de É., qui l'a probablement pistonné. C'est bien simple, si je participais à un site participatif sur le thème du voyage[1], je m'empresserais d'aller tout y raconter là-bas[2]. Mais commençons par le début : changement de plan. Le Museumwerf ‘t Kromhout est fermé tous les jours sauf le mardi[3]. Le ‘t Kromhout a plus pour lui que son orthographe rigolote, c'est le chantier naval historique, un objectif josepho-compatible. Misère ! Que faire ! Mais allons donc à cet endroit au nom imprononçable dont nous avait entretenus cet ami de Rotterdam, ou plutôt l'un de ses amis à lui ! Il était un peu tard, la voiture n'était pas à côté et il fallait bien compter une heure et quart de route… Nous étions à l'entrée du parc autour de midi.

-

Promenade ancestrale

Bref détour ce matin par le quartier juif afin de présenter mes hommages, puis visite du musée historique et de la synagogue portugaise, la plus vieille du monde. Au musée nous revîmes notre cher Docteur Ephraïm Bueno, qui était donc une figure locale, ainsi que, à ma grande surprise, Sabbataï Tsevi, le messie du siècle d'or, dont j'ignorais qu'il eût une quelconque influence en Hollande. Eh bien si, et une grande ! La pièce de choix était la lettre de remerciement à Tsevi, écrite par toute la communauté de la vieille synagogue, et qui ne fut jamais envoyée : on reçut entre temps l'embarrassante nouvelle de sa capture par le sultan et de sa conversion subséquente à l'Islam, ce qui la foutait mal, pour un messie du judaïsme. Il y avait aussi une première édition (1670) du Tractatus theologico-philosophicus, un très beau Zohar de 1701 et le Talmud de Babylone commenté par Rachi, tout en rouge et or, certainement parmi les plus beaux livres du monde. En revanche, question accessoire, je persiste à penser que l'artisanat juif ne vaut pas grand-chose. L'intérieur de la synagogue est ainsi rigoureusement quelconque. Les mêmes lustres en laiton (qui ont fait tant de mal à travers la Hollande) s'y balancent depuis la belle voûte, un beau triple berceau, en bois toujours. Elle est construite comme il se doit selon les plans du temple de Salomon, avec sa base carrée et ses contreforts en patte de lion. Là encore, je ne suis pas sûr que l'architecture juive est beaucoup gagnée en restant attachée à des notions d'architecture pré-hellénistiques. Le néo-babylonien ne fait pas fureur dans mon cœur. Mais à l'intérieur cette odeur de vieux grenier, de bois rongé par les âges, permet à elle seule de se rassasier l'âme.

-

Retrouvez tout de suite votre feuilleton de l'été

Pour ceux qui s'inquiétaient des suites de l'enquête : le Guide du Routard, fidèle à sa réputation d'à-côté-de-la-plaquisme, dit de Rembrandt qu'il était “fasciné” par Saskia et que sa mort l'a jeté dans des abîmes de désespoir (en gros). Ah ! Les nuls ! Ils n'ont rien compris (où alors ils ne parlent pas néerlandais comme moi). (Mais ils m'apprirent en revanche, quoique l'information devra être dûment vérifiée, que la nourrice serait en réalité entrée à son service après la mort de Saskia, et non point avant comme je le croyais, ce qui absoudrait partiellement Rembrandt du crime d'adultère dont je le soupçonnais fort. Il ne l'aura trompée que pour l'éternité.)

-

Case brique

Je dois avoir battu une sorte de record dans l'ésotérisme en titre avec mon dernier billet, qui dériva si bien au fil de son écriture que toute allusion à la manche d'Isaac en a été oubliée. C'est que je ne comptais parler de Saskia que dans les notes, mais alors il m'aurait fallu des notes dans la note, ce qui est impossible sous Dotclear (qui propulse ce blog), si bien qu'elle a finalement pris la place d'honneur et chassé la Fiancée juive (ce qui est de bonne guerre, la voici qui se venge des maîtresses de son maître) : or c'est dans ce tableau que cette fameuse manche apparaît, épaisse, taillée en relief dans la pâte, reflétant la lumière par le jeu des multiples faces de son volume. Je pensais Rembrandt certes maître de la lumière[1], mais de la lumière "chromatique", du contraste entre les tons, pas de ce jeu "spatial", de cette dimension supplémentaire que je prenais jusqu'alors pour propriété indivise de la modernité. Bluffé, le gars. Presque autant (moins ? plus ?) que par la Rue de Delft (et non la Vue, qui est à La Haye) de Vermeer, que j'élis sur le champ plus beau mur de briques du monde (qui pourtant n'en manque pas).

-

La manche d'Isaac

Pas de Saskia au Rijksmuseum ! Pourtant, beaucoup de Rembrandt, comme on s'y attendrait, tous plus enchanteurs les uns que les autres. L'oriental au blanc turban, l'autoportrait de jeunesse (cette fois je suis sûr de mon coup), si délicatement broussailleux, le coi paysage et son pont de pierre laissant passer les barques silencieuses, le portrait mélancolique du docteur Ephraïm Bueno, le sinistre syndicat des drapiers et son air de what the fuck are you looking at?, bref tous les tableaux aujourd'hui contemplés ont achevé de me persuader que Rembrandt est parmi les artistes qui me touchent le plus[1]. La beauté est sa première langue. Intéressante histoire : s'agissant de la fameuse Ronde de nuit, nous pouvons observer, dans la même salle, une minuscule copie (minuscule par rapport aux dimensions de l'original, titanesques). Or, la copie ajoute des détails sur la gauche du tableau, et même deux personnages : c'est que l'original a été découpé, en 1715, pour tenir entre deux portes de l'hôtel de ville ![2]

-

Mon guide

J’ai été un peu sévère hier avec les visites guidées[1]. Bien sûr, elles peuvent être enrichissantes. Certaines sont inoubliables. Notre œil est attiré parce qu’il n’aurait pas vu seul, et nous apprenons tout un tas de choses fascinantes et locales, autant d’univers que nous n’aurions jamais pénétrés sans guide. Je n’ai rien contre, que dis-je, je suis pour, entièrement pour les visites guidées en petit comité de gens intéressés (et qui se connaissent et partagent les mêmes intérêts allons-y, tant qu’à imaginer), menée par un érudit esthète à la voix chaude qui ne vous volerait même pas vos copines à la fin. Là ce joignent enfin l’utile et l’agréable, ses frères ennemis, puisque vos amis, bien disposés, ne vous empêchent jamais de profiter d’une voûte ou de sentir sous vos doigts le granit d’un bénitier millénaire. Les autres, si. Par leur simple présence, la plupart du temps. Sans parler du guide de cet autre genre de visite guidée, le mauvais genre, qui débite son texte comme le paysan du Berry appelle son troupeau : ce n’est pas fait pour qu’il apprenne, comprenne, ou même écoute attentivement, l’essentiel est qu’il rapplique et suive la consigne, sans tortiller de la croupe, comme une seule vache. Là, l’ennui s’ajoute à la honte, là l’agacement prend le pas sur la haine de soi. Non, décidément, je ne le souhaite à personne.

-

La vieille, la neuve, à l'Ouest rien de nouveau

Elle se tient droite, au milieu des putes, hérissant ses étroites chapelles triangulaires : Oude Kerk, la vieille église, la plus vieille de la ville. Son plan est absurde, fruit de nombreuses étapes de construction-reconstruction. Basilique très à l'origine, église-halle, elle en garde la longueur, et le beau berceau (maintenant triple). Une nef centrale, qu'on allongea d'un chœur presque aussi long qu'elle[1], si bien qu'elle dut avaler ses deux bas-côtés pour se donner de l'importance et s'adjoindre deux nefs latérales[2], l'élargissant d'autant. Mais ces nouvelles venues voulurent à leur tour rejoindre le chœur qui ne prolongeait alors que leur grande sœur, et établirent ainsi un déambulatoire tout autour de lui[3]. Puis naquirent les chapelles[4] Et enfin, un transept tard venu[5], et de là certainement les voûtes d'arêtes à la croisée. Le résultat est splendide, et très émouvant. Les trois berceaux parallèles, d'une belle hauteur, entièrement boisés, en chêne, sont partiellement recouverts de fresques écaillées, tandis que poutres de charpente et colonnes du chœur se parent en de rares endroits rescapés de motifs végétaux, artistement effacés par le temps, ce grand peintre de l'usure. Tout cela contraste vivement avec la vieille pierre blanche des murs, et plus encore avec les dalles noires du sol, toutes ou presque stèles funéraires, baroques et armoriées (lions et squelettes : les siècles ont trouvé le moyen d'occuper un enfant de quatre ans), si bien qu'on marche littéralement sur les morts, ou plutôt qu'ils nous portent[6]. Hormis son toit, ses poutres et ses colonnes, et bien sûr ses miséricordes mutilées par les Iconoclastes dont je n'ai pas pipé mot, cette vieille dame a de plus le bon goût de paraître au naturel, sans tableau au mur[7], sans ornement superflu, drapée seulement d'une digne sobriété qui m'a proprement ravit. La visite traîna.

-

Afsluitdijk, mon amour

La liberté, ce n’est pas si mal, comme il fallait s’y attendre. Encore, ai-je charge de mon garçon en ce moment, ce qui en réduit l’amplitude (pas le plaisir retiré). Nous arrivons tout de même à l’exploiter fort honnêtement au cours de ce petit séjour hollandais. Ainsi, pour aujourd’hui ce fut Volendam, Marken et Edam qui eurent l’honneur d’accueillir ma déshérence. Je ne suis d’ailleurs pas certain que la première en mesura tout le poids, car elle ne se montra pas sous son meilleur jour (ou peut-être que si, mais je lui laisse une chance). Elle n’étalait aujourd’hui en ces rues, certes charmantes, qu’un tourisme de bas étage fait de fritures, de sabots souvenirs et de combiné salière-poivrière en porcelaine et forme de bite. Avouez que ça la fout mal, question poésie. Marken, de même, était plutôt mal partie. Le port est en tout point semblable à celui de sa voisine d’en face sur l’IJ (la partie fermée du Zuiderzee, si j’ai bien tout suivi ; magie des digues (d’une en particulier : l’Afsluitdijk) : ici un lac, là, une baie). La logique est implacable : les deux villes sont reliées par bateau toutes les demi-heures (bateau que nous empruntâmes, bien évidemment, et qui jouera un grand rôle dans le souvenir que s’en forgera certain enfant de quatre ans), de sorte que les touristes passent insensiblement de l’une à l’autre, dans un mouvement presque involontaire, prescrit par les guides, passage obligé. Cependant, la foule est tout de même moindre et le village réellement charmant, atypique et d’une grande unité. Deux rues en tout et pour tout, puis quelques ruelles, la plupart des impasses. Des maisons étroites, en bois, verte rayé de blanc (toutes), et une petite église de brique à l’intérieur plutôt décevant (genre portuaire kitsch, avec maquettes de bateau et chandeliers en laiton). On pourrait croire que des gens vivent-là (et sûrement c’est le cas), dans un calme absolu hors des périodes estivales. Toutes les maisons bénéficient de leur carré de jardin à la mode protestante, bien en vue de tout le monde. Marken fut une île durant des siècles, avant d’être reliée à la terre par une longue route, qui ne l’émut en rien : elle garde tout son caractère insulaire.

-

21

Après une journée infernale, au dénouement impossible, achevée en apothéose par une réunion de copro (et vous savez comme j'aime ça), je suis enfin venu à bout du mois d'avril, du mois d'avril professionnel, s'entend : je ne serai de retour chez D. que le 2 mai, pour les trois derniers mois que je leur accorderai. Et, drôle de changement, par rapport à ses ses dernières années qui filèrent plus vite que je ne l'aurais souhaité : enfin, j'ai hâte. Je voudrais que ces trois mois s'effacent devant moi, qu'ils disparaissent, qu'ils n'existent jamais. Bref.

-

Avis aux recruteurs

Je ne serai jamais un grand professionnel, me voilà résigné à cette idée. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment de la résignation, car je n’abandonne là aucun espoir, aucune ambition préalable. Je n’ai jamais rêvé de briller en entreprise. Grand bien m’en prit : je ne suis pas taillé pour. Cela nécessite une application, une méticulosité apportée à des tâches si dénuées de poésie[1] que j’en suis parfaitement incapable, par absence complète d’envie. J’ai beau voir, savoir, reconnaître tout ce qu’il faudrait faire, porter mon attention là où il le faut, je vais même jusqu’à envisager d’agir ; et puis rien, rien à faire, le passage à l’acte m’inhibe, et je préfère mille fois glander sur Internet et ruminer ma mauvaise conscience que remplir ce foutu tableau.

-

Les propriétaires en assemblée décident

Pourquoi ces assemblées sont-elles toujours aussi étranges ? Les psychologies s'y révèlent bien plus qu'au travail. Ainsi Madame L., dirigiste, perfectionniste, suprêmement versée dans l'art de la pinaille, assure que cette copropriété est très accueillante et même solidaire, formidable en un mot, lorsque les copropriétaires participent comme ils le doivent (je souligne, elle capitalise plutôt). Évidemment, quoi que vous fassiez, ce ne sera pas assez. Il faudrait passer sa vie à cela, et chacun a sa vie, même elle. Elle a réussi à me reprocher, à mots voilés, de ne pas être retourné la voir après qu'elle avait fait l'effort de descendre m'expliquer le fonctionnement labyrinthique mis en place par les précédents habitants de la demeure. Elle était tombée sur Élise, à qui elle aurait très bien pu tout expliquer. Seulement voilà, la raison de sa visite était tout autre: un peu plus tard, elle glissait un mot sous la porte me priant de dégager les gravats qu'avait laissés Monsieur Labbé. Il me paraissait tout à fait évident que nous tenions là le but réel de la visite précédente. Je n'avais pas tort, à mon humble avis. Je m'étais toutefois exécuté, sans prendre la peine de remonter la voir[1].

-

A noir, E blanc

J'ai cru brièvement, au cours d'une lecture tant technique que professionnelle, être synesthète. Pensant aux chiffres, je les dispose selon une ligne horizontale allant de gauche à droite, toujours la même, distendue au début, dense vers les mille et fractale ensuite, reproduisant en ses parties l'organisation du tout. Les dates, elles, sont organisées verticalement quand elles me concernent, pour la période 1970-2010 donc, horizontalement sinon. Les heures sont en cercle (on a connu plus surprenant).

-

11

L’intimité du journal, c’est la vérité. Voilà le grand exercice. L’intimité, elle, peut se livrer impunément, là n’est pas la difficulté. Ce qui ne se livre pas, c’est la vérité ; sauf dans l’intimité du journal. La vérité crue froisse et blesse. Dans bien des cas, elle ne peut être dite. Le secret du journal, c’est de ne pas être lu.

-

10

Me voilà donc dans mes murs où je découvre l’espace. Les pièces sont claires et agréables, la chambre de Joseph, petit bureau en son absence, est même tout à fait plaisante, ouvrant grand sur le tilleul d’un côté et calfeutrant de l’autre, avec sa porte voûtée en alcôve. Je m’essaye à plusieurs endroits, cherche le nexus des champs d’inspiration qui, ô surprise, n’est pas beaucoup plus là qu’ailleurs, mais frémit tout de même parfois, face aux fenêtres en général. C’est sûrement l’excitation de la nouveauté, bien plus que l’esprit des lieux cela dit. Nous lançons un projet conjoint avec Jules, sur lequel nous partons vent au large, pour Dieu sait où, avec la bonne humeur des marins trop longtemps restés à terre (je parle pour moi). Mais restons domestique : certains petits problèmes se font jour au fur et à mesure bien sûr, mais rien de bien rédhibitoire. La rumeur du périphérique, tout proche, n’est que murmure même en ouvrant les fenêtres, et disparaît tout à fait lorsqu’on les ferme, sous l’effet du double vitrage. La colonne d’eau usée n’a pas été changée. Le tilleul est un peu trop touffu, il fait un peu frais. De tout cela, un grand anxieux pourrait probablement se trouver incommodé et donc se demander sans cesse si la décision était bonne (si l’investissement était bon), mais dans ce genre de cas, c’est ma distanciation qui a du bon. Tout cela glisse.

-

9

Depuis Noël, figurez-vous que rien n'a changé. J'ai été vaguement promu dans mon travail, mais c'était attendu depuis des mois, si ce n'est des années, et j'avais d'ailleurs “pris mes fonctions” dès le mois de septembre (d'où les nombreux déplacements). Le salaire, lui, reste inchangé[1]. Cela dit, une fois réellement dans le feu de l'action, je me rends compte de l'invraisemblable temps de glande dont je disposais et qui me manque maintenant ; pour une fois, j'ai une véritable excuse pour ne pas écrire[2] : je travaille au boulot.

-

Tout balancer – 2

Tout balancer : l’idée lui était venue lentement. Pas de révélation subite, pas de date butoir, pas plus d’événements marquants. C’était une lassitude progressive qui l’avait lentement gagné, sur plusieurs années, toute sa vie pensait-il. Un dégoût du monde, de toute activité, professionnelle, culturelle, ludique, gastronomique, littéraire, alcoolisée. Le goût des choses l’avait quitté.

-

Meublons

Farfouillant dans mes archives pour trouver de la matière, je tombe sur ceci. Cette entrée a un an aujourd'hui.

-

L'art et la pureté

Soit un embrouillamini politico-littéraire où un auteur se voit attribuer un prix pour lequel il n’avait pas été nommé. La dotation est de 8 000 euros. Il se voit en délicate posture, puisque, en l’acceptant, il l’obtiendrait indûment (sans passer par le même parcours que tous les autres). Il préfère le refuser. Mais c’est beaucoup d’argent[1].

-

Noël au charbon

Voilà bien longtemps que je n’ai rien écrit sous la forme « journal » et c’est que, délicieux paradoxe, il s’est passé des choses dans ma vie : j’ai acheté un appartement ou plutôt, mes parents et moi avons acheté un appartement. Je n’aurais jamais pu l’acheter sans eux. Je ne serai donc que le propriétaire légal. L’héritage seul m’en fera propriétaire moral (à paraître, réflexions sur le feu : honte et vertu de l’héritage, de la nation à la famille).

-

8

Poursuivons. Voilà une piste intéressante : l'absence de sentiment religieux pourrait, chez certains[1], entraîner l'absence de sentiment tout court.

-

7

Pris dans le métro sans un livre, j'ai dû écrire pour passer le temps (tout plutôt que rien). Me forcer à écrire est vraiment la seule méthode qui permette de m'arracher deux mots. Je commence à comprendre, litote osée, pourquoi tout le monde me reproche de ne jamais rien dire. Je me le reproche aussi : je ne me dis jamais rien. Rien ne sort de cette tête de mule muette à elle-même. Je reste imperméable à quasiment tout ce qui m'entoure. Ce n'est pas vraiment marrant, ni pour moi ni pour personne, c'est même foutrement naze si vous voulez mon avis. Est-ce mon corps, insensible ? Mon esprit, inébranlable ? Ou mon cœur, immobile[1] ?

-

6

Adolescent, j'ai vite pris en haine chez moi la néfaste tendance de surjouer mes douleurs. Une douleur exagérée n'a bien évidemment rien de noble, elle est même un mensonge d'un type tout spécialement odieux, une forme de chantage ; c'est ce que je compris très vite. Je me suis efforcé depuis de combattre cette tendance.

-

5

Reprenons la théorie de l'éponge. Je pense très souvent en dialogue, entretenu avec une personne bien déterminée de mon entourage ou de mes lectures (by stretching things a bit[1]). Mon expérience la plus traumatisante avec les drogues, et peut-être mon expérience la plus traumatisante tout court, est ainsi d'être resté allongé toute une nuit, sans dormir, ruiné à la skunk hollandaise dans la chambre d'un hôtel miteux d'Amsterdam, et pensant constamment avec la voix des autres, de mes amis présents. Je n'étais plus du tout sûr qu'au matin, après un bref sommeil, je retrouverais la mienne. Couplez cela à la crainte adolescente banale du manque de personnalité, du désir d'être autonome intellectuellement, esthétiquement, vous obtenez un foutu bad trip. Mon je ne serait qu'une constellation d'autres ?

-

4

Dans un train pour Strasbourg, en première classe, sensation très désagréable. Déjà, le siège trop incliné convient pour la lecture, certainement pas pour écrire. Surtout, la présence des autres voyageurs, tous réunis pour « voyage d'affaire » (on dit aussi « déplacement ») me trouble légèrement, songeant que je dois probablement leur ressembler un peu. Et boum, comme à l'accoutumée, je me saisis de ces « mauvaises conditions » et me confectionne derechef une parfaite excuse pour ne pas écrire. La mauvaise foi se transubstantationne très facilement chez moi. Je suis à Strasbourg « pour affaires ». Franchement. Suis-je fais pour ça ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Je ne m'en suis pas trop mal tiré pourtant. Mais là n'est pas le problème. La vacuité, plutôt. Ou même pas. Même pas vide : déplacé.

-

3

Poursuivons. Un des grands problèmes[1] de ma plume, de mon existence aussi bien, est sa trop grande perméabilité (ou comment dirais-je, son caméléonisme ?). J'écris toujours sous influence de mes lectures. Je vis sous leur influence aussi, et même sous l'influence plus large de tout ce qui m'entoure, pour peu que je le goûte (peut-être cela est moins vrai maintenant de mon entourage, dont j'ai l'impression de m'éloigner constamment ; c'était en tout cas un des traits de mon adolescence, cette capacité à prendre, à m'imprégner de certains autres lorsque j'y décelais une qualité qui me faisait défaut et qui m'impressionnait, que je souhaitais avoir, que je souhaitais être, non pas naïvement je crois (car c'est après tout une caractéristique fréquente de l'adolescent, de prendre modèle), plutôt en exerçant mon jugement, en tirant le meilleur, si bien que mon identité adolescente devait être celle-ci : mon jugement). Cela rejoint finalement un de mes maîtres-mots : vivre libre, c'est bien choisir ses maîtres. La littérature m'en procure à foison. Mes lectures me tirent vers le haut par les lectures qu'elles entraînent et les besoins qu'elles déclenchent, les lacunes qu'elles révèlent et la nécessité qui me prend de les combler. La culture est une avalanche dont on cherche à s'extraire par enfouissement (quand on cherche à s'extraire, car, autre motif constant d'étonnement, la plupart s'en contre-pignole et surfe sur la poudre fine, prenant grand soin de ne plus de leur vie déclencher d'éboulis).

-

2

Dernière journée de travail, avant des vacances dont je ne sais si elles sont méritées. De plus en plus, la sombre inutilité de mon rôle ou plutôt, le quart, le cinquième d'activité qu'il requiert (et donc les trois quarts, les quatre cinquièmes d'oisiveté qu'il implique) s'imposent à moi et avec eux, l'impératif changement qu'ils appellent. Mais que faire ? Renoncer à un salaire est-il seulement possible ? Il faudrait s'assurer au préalable de la possibilité matérielle de s'en dispenser, ce qui revient, en gros, à se constituer une autre source de revenus, qui ne dépendrait plus que de moi bien sûr (je n'imagine plus qu'une entreprise quelconque puisse me satisfaire). Encore et toujours le doux rêve de vivre de ma plume, cette odieuse feignasse qui jamais ne coule plus de cinq minutes. Comment pourrais-je lui faire confiance ? Vivre d'elle, pour des romanciers chevronnés, au talent extraordinaire, est une gageure insurmontable. Il est donc certain qu'elle ne m'apportera rien. Vendre mes "compétences" d'éditeur au plus offrant, en mercenaire, est encore le plus sûr. Couplé à quelques exercices de traduction, qu'il faudrait encore que j'obtienne, cela pourrait marcher. Encore que.

-

1

Il est paradoxal que j'aie envie d'écrire, puisque, à la vérité, je n'écris jamais. La fréquence d'édition de ce blog le prouve suffisamment. Pourtant, tous mes projets d'avenir, mes heures de gloire future, mes châteaux en Espagne (le Gers est déjà pris) voudraient que j'écrivasse. Hier encore, j'ai bien dû aligner trois mots et, croyez-moi, c'était tout à fait exceptionnel. Trois pitoyables mots (qui peut-être sont des phrases, je n'ai pas regardé de près, à cheval donné, etc. ; ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur, et nous étions hier aux environs de rien), terriblement influencés par ma dernière lecture (presque paralysante à dire le vrai (cette dernière expression devrait indiquer suffisamment le nom de cette précieuse influence au lecteur vigilant) tant elle exige de correction ; mais elle est à tel point seule, dans ce domaine, et à tel point terrible, que toute tentative de la suivre dans cette exigence (louable, d'attention au sens et à la politesse de la langue dans laquelle se cache encore du sens) finit invariablement en plagiat : on ne peut que répercuter les structures qu'elle valide).